- 保険

- 生命保険

うつ病でも生命保険に入れる?加入しやすい保険と利用できる公的保障を解説

うつ病は罹患すると通院や治療で経済的な負担が大きく、生命保険や公的保障でカバーしたいと希望する方もすくなくありません。

今回はうつ病に罹患したら生命保険に加入しにくくなる理由やうつ病になってからでも加入できる保険の種類と、うつ病患者が利用できる公的保障について詳しく解説します。

生命保険加入を検討しているうつ病患者の方やご家族の方は必見です。

この記事の監修者

-

有岡 直希

有岡 直希ファイナンシャルプランナー

大学卒業後、Webマーケターを経て外資系生命保険会社に転職。 個人のライフプラン・コンサルティングに携わり、顧客のニーズと社会保障制度を加味した論理的な提案に定評あり。 各生命保険商品を徹底的に分析し、価値ある商品の選別と保険の効果を高める活用法を提案します。- <保有資格>

- AFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士

- この記事の編集者

- 最新記事

- グッドカミング編集部

- グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。

- LINEポケットマネーとは?LINEでお金を借りる方法を知り賢く活用しよう 2025.09.01

- 任意整理でエポスカードはどうなる?任意整理するか悩んだら早めの対処がカギ 2025.04.23

- 債務整理をするのはクズじゃない!債務整理の正しい知識と前向きな考え方 2025.04.23

うつ病になってからでも生命保険に入れる?

結論から言うと、うつ病になってからでも保険会社によっては加入可能です。

加入を断られる保険もある

病歴があっても保険会社や商品によっては加入できますが、それ以外の条件を満たしていなければうつ病であったかに関係なく加入を断られます。

うつ病を罹患したのをきっかけに保険加入を検討したなら、加入を断る理由はさまざまであると念頭に置きつつ、一度申し込んでみるのも良いでしょう。

病名を診断されなくても受診歴は細かく伝える

うつ病やその他精神疾患を危惧して病院を受診しても病名診断に至らない時もあります。

受診したけど病名がない状態なら、保険加入時の事前告知で必ず伝えておきましょう。

契約にあたって契約者または被保険者は、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、職業などについて、告知書や生命保険会社の指定した医師の質問に、事実をありのまま告げる義務(告知義務)があります。

引用:告知義務

生命保険は加入者が保険料を出し合い相互に保障し合う制度。

そのため、はじめから健康状態が芳しくない人や危険度の高い職業に従事している人と、それ以外の人たちの公平性を保つため、契約に様々な条件を設け、加入したい人には告知義務を課しているのです。

▼告知義務違反があったらどうなる?

告知義務は主に健康状態・傷病歴・職業などに発生。

・事実と異なる告知をする

契約・特約が解除され保険金や給付金が受け取れなくなります。

また、保険契約の担当者が告知について以下のような指示をする例もあります。

・特定の告知をするよう指示した

しかし、指示に従って告知を控えたりすると加入自体はできても真実が発覚した際に告知義務違反として契約解除される可能性も。

告知内容について、もし担当者から指示があっても『事実を告げない』『虚偽の申告をする』ような形では契約しないようにしましょう。

他にも告知をする時に気を付けたい事項がいくつかあります。

傷病歴により契約時に特別な条件が付きそうな心配がある人は健康状態・過去の傷病歴に関する告知が不要な生命保険や、傷病歴があっても契約しやすい生命保険を選ぶのがおすすめです。

※特定部位不担保とは…

例えば…

3年前に胃かいようで入院したが、現在は完治しているという人に対して、特約は付けられるが、「胃」の病気で入院した場合は、入院給付金や手術給付金を契約時から一定期間内は支払わないというように、身体の一部分(部位)を特約の対象から外す(不担保にする)方法です。

引用:生命保険に関するQ&A

また、生命保険会社指定の嘱託医以外にした告知は義務を果たせていません。

つまり、営業職員や保険代理店の担当者、生命保険面接士などに健康状態や傷病歴を告知していても告知義務とは無関係となります。ご注意ください。

✅LINEで手軽に保険加入できるか確認できる

『ひとまず保険に入れそうか知りたい!』そんな方はぜひグッドカミングのLINE相談で無料診断してみましょう!

うつ病でも入りやすい生命保険の種類

-

うつ病でも入りやすい保険としては

- 引受基準緩和型の生命保険

- 無告知型の生命保険

引受基準緩和型の生命保険

過去3~5年以内に病歴がある人は通常の保険への加入が難しいです。

引受基準緩和型医療保険なら直近の病歴や入院歴があっても加入しやすいでしょう。

「限定告知型保険」「引受基準緩和型保険」「選択緩和型保険」などと呼ばれており、従来の告知・診査を必要とする医療保険に契約できなかった人も、所定の告知項目に該当しなければ一般的に契約できる医療保険です。

引用:健康状態に不安がある人でも、契約できる医療保険とは?

引受基準緩和型医療保険では下記のような項目に告知義務が課せられています。

健康状態に関する告知項目の例

・過去2年以内に入院・手術をした

・過去5年以内にがんで入院・手術をした

・今後3カ月以内に入院・手術の予定がある

・現時点でがん・肝硬変と医師に診断または疑いがあると指摘されている

・現在までに公的介護保険の要介護認定を受けた など。

引用:健康状態に不安がある人でも、契約できる医療保険とは?

病歴により保険加入が難しい人でも加入しやすい引受基準緩和型医療保険ですが、通常の医療保険と比べると保険料が割高になりがち。

引受基準緩和型医療保険への加入を検討している人は、まず通常の医療保険に加入できるのか確認してから申し込みましょう。

引受緩和型の保険では告知の際に以下のような質問例があります。

・直近3ヵ月以内に医師から入院・手術・検査を勧められたか?

・過去2年以内に入院や手術をしたか?

・過去にがんや上皮内新生物の診断歴があるか?

このように引受緩和型保険では限定的な診断歴や入院・通院の状況に関して上記のような『はいorいいえ』で答えられる質問をされるようです。

ランキングは各保険商品の優劣や推奨を示すものではなく、2026年01月01日~01月31日の申込件数、資料請求件数、及びアクセス数に基づいて作成したものです。

『ひとまず保険に入れそうか知りたい!』そんな方はぜひグッドカミングのLINE相談で無料診断してみましょう!

無告知型の生命保険

通常、生命保険を契約する際には、健康状態などに関する告知または医師による診査が必要ですが、この保険では告知や医師による診査は必要ありません。

引用:告知や医師の診査なしで契約できる生命保険とは?

『無選択型』とも呼ばれており、『終身保険』や『個人年金保険』で扱われている形態です。

一般的な保険商品と比べて以下のような違いがあります。

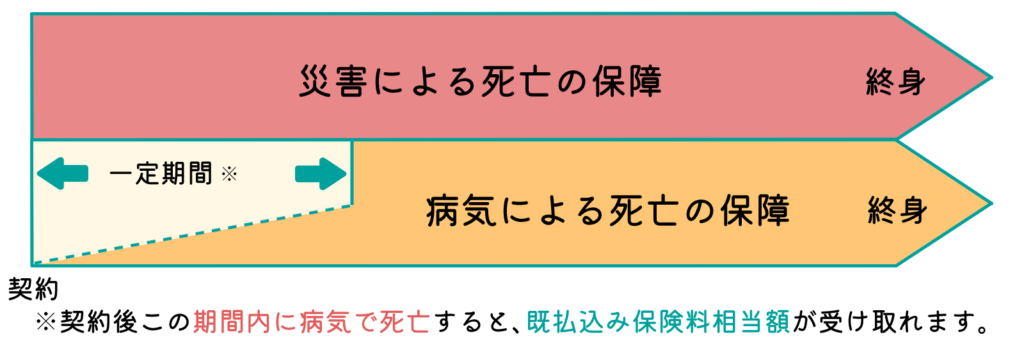

◆無選択型終身保険

契約後2年間など一定期間内に病気により死亡した場合は、死亡保険金ではなく既に払い込んだ保険料相当額が受け取れます。

引用:無選択型保険の特徴

災害死亡だと契約当初から死亡保険金が受け取れるようです。

・死亡保険金

受取額が少額の契約が一般的。

・契約可能年齢

生命保険会社によって異なるが、比較的高い年齢からが多い。

・保険料の払込期間

一生涯に渡って払い込む形式が一般的。

・保険料

診査・告知が必須の保険よりも割高。

また、無告知型・無選択型の保険には医療関係の特約を付加できません。

-

保険料の支払い条件も厳しく、

- 加入から一定期間は保険金が支払われない

- 払い込んだ保険料分しか返ってこない

就業不能保険はうつ病だと加入できない?

先に紹介したふたつの保険以外にも『就業不能保険』も検討している方もいらっしゃると思います。

しかし、『引受緩和型』や『無告知型・無選択型』の保険に比べるとうつ病の告知をしっかりした上での『就業不能保険』への加入が難しい保険会社も。

そのためどうしても『就業不能保険』に加入したい方は、『うつ病でも加入できる』条件になっている保険を探してみましょう。

こちらの記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひご一読ください!

うつ病で困ったら頼れる公的保障

日本は公的保障が充実しており、うつ病で困窮してしまった時に以下の保障が利用できます。

労災保険

仕事での心理的負荷が原因で精神疾患を患ってしまったら、労災保険の対象となります。労災認定となる要件は以下の3つ。

②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

引用:精神障害の労災認定

厚生労働省が公表した「過労死等の労災補償状況」では2022年度(令和4年)の精神障害に対する労災認定率は35.8%。

申請したからと言って誰にでも給付されているわけでは無いようです。

具体的には…複数の勤務先ごとに負荷を評価しても労災認定とならない状況であれば、勤務先すべての負荷を総合して判断されるようになった法改正です。

もし複数の職場で仕事をしていて、職務上の負荷によりうつ病を含む精神疾患を罹患してしまったら労災認定の要件を満たすか、より詳しく調べておきましょう。

その中で、勤務先での負担が原因で発症したうつ病をはじめとする精神疾患での休業や通院へ該当しうる給付金は以下です。

| 療養(補償)等給付 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 認定基準 | 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病により療養するとき (労災病院や労災保険指定医療機関等で療養を受けるとき) |

|||

| 給付内容 | 必要な療養の費用の支給(※療養のため通院したときは通院費も支給される場合もあります。) | |||

| 休業(補償)等給付 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 認定基準 | 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき | |||

| 給付内容 | 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額 | |||

| 特別給付 | 【休業特別支給金】 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額 |

|||

| 傷病(補償)等年金 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 認定基準 | 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において次の各号のいずれにも該当するとき (1)傷病が治ゆ(症状固定)していないこと (2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること |

|||

| 給付内容 | 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金 第1級313日分/第2級277日分/第3級245日分 |

|||

| 特別給付 | 【傷病特別支給金】 障害の程度により114万円から100万円までの一時金 【傷病特別年金】 障害の程度により算定基礎日額の313日分から245日分の年金 |

|||

| 障害(補償)等給付 | ||||

|---|---|---|---|---|

| ①障害(補償)等年金 | ||||

| 認定基準 | 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき | |||

| 給付内容 | 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金 第1級313日分/第2級277日分/第3級245日分/第4級213日分/第5級184日分/第6級156日分/第7級131日分 |

|||

| 特別給付 | 【障害特別支給金】 障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金 【障害特別年金】 障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金 |

|||

| ②障害(補償)等一時金 | ||||

| 認定基準 | 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき | |||

| 給付内容 | 障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金 第8級503日分/第9級391日分/第10級302日分/第11級223日分/第12級156日分/第13級101日分/第14級56日分 |

|||

| 特別給付 | 【障害特別支給金】 障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金 【障害特別一時金】 障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金 |

|||

※2/金額等は、令和5年3月1日時点のデータ、()の額は令和5年4月1日改正後の支給額です。

このほか、社会復帰促進等事業として(アフターケア・義肢等補装具の費用の支給・外科後処置・労災就学等援護費・休業補償特別援護金等)の支援制度があります。詳しくは、労働基準監督署にお問い合わせください。

引用:労災保険給付等一覧

傷病手当金

傷病手当金は会社員をはじめとした『健康保険』加入者が支給条件を満たしたら受け取れる公的保障です。

・支給条件

病気・ケガを原因とした欠勤が3日以上続いた

・支給範囲

病気・ケガを原因とした欠勤の4日目以降に対して所定の給付金が支給される

・給付金額

毎年4~6月の平均月収(標準報酬月額)の3分の2

・給付期間

最長1年6か月

支給条件を満たした健康保険加入者であれば、基本的に退職後も継続して給付を受け取れる保障なので病気やケガでの休職が長期に渡った方は申請してみましょう。

▼健康保険加入者以外は公的保障が受けられない

労災保険や傷病手当金は会社員のような企業に属して働いている人が加入する『健康保険』の被保険者が受ける保証制度です。

自営業者やフリーランス、農業従事者として働いている人や、専業主婦や学生、無職の人、健康保険加入者に扶養されていない人など『国民健康保険』の加入者は労災保険や傷病手当金などの保障はされません。

そのため、『国民健康保険』加入者の方が民間保険で精神疾患や、その他ケガ・病気での休職に備えておく必要性が高いでしょう。

自立支援医療

つまり、申請して支援を受けられれば自己負担額が減額される制度。

日本では「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」が第52条~75条により規定されており、対象者であれば自立支援医療を受けられます。

・統合失調症

・精神作用物質による急性中毒又はその依存症

・知的障害

・精神病質

・その他の精神疾患を有する方

上記を含めた通院による精神医療を継続的に要する症状がある人を対象にしています。

うつ病と診断された人も継続した通院をしていれば対象となる可能性が高いです。

●主治医が記載した自治体指定形式の診断書

●世帯所得が確認できる『源泉徴収票』『課税証明書』『給与明細』『確定申告書』など

●マイナンバーが証明できる書類

を準備し、各自治体指定の窓口へ申請してください。

市区町村で受理された日から1年間が有効期限なので、引き続き利用するなら期限終了の3か月前からの再認定に申請しておきましょう。

原則として医療費の1割を自己負担する自立支援医療ですが、世帯の所得区分や症状により継続的に高額な医療費負担が生じる人にはひと月当たりの負担に上限額があります。

【市町村民税:235,000円以上(年収:約833万円以上)】に該当する自立支援医療対象者

・更生医療/精神通院医療/育成医療は対象外

・症状が重度かつ継続とみなされたら、さらに20,000円まで支援

【市町村税:33,000円以上/235,000円以下(年収:約400~833万円未満)】に該当する自立支援医療対象者

・更生医療/精神通院医療は総医療費の1割 または 高額療養費(医療保険)の自己負担限度額までが支払い区分

・育成医療には10,000円まで支援

・症状が重度かつ継続とみなされたら、さらに10,000円まで支援

【市町村民税:33,000円未満(年収:約290~400万円未満)】に該当する自立支援医療対象者

・更生医療/精神通院医療は総医療費の1割 または 高額療養費(医療保険)の自己負担限度額までが支払い区分

・育成医療には5,000円まで支援

・症状が重度かつ継続とみなされたら、さらに5,000円まで支援

【市町村民税非課税(低所得1を除く)】に該当する自立支援医療対象者

・更生医療/精神通院医療/育成医療/症状が重度かつ継続とみなされたいずれの場合でも5,000円まで支援

【市町村民税非課税(本人または障害児の保護者の年収80万円以下)】に該当する自立支援医療対象者

・更生医療/精神通院医療/育成医療/症状が重度かつ継続とみなされたいずれの場合でも2,500円まで支援

【生活保護世帯】に該当する自立支援医療対象者

・更生医療/精神通院医療/育成医療/症状が重度かつ継続とみなされたいずれの場合でもされません。

所得区分はすべて医療保険の世帯単位です。また、年収については『夫婦+障害者である子の3人世帯』の荒い試算となります。

[更生・育成医療の支援対象]

腎臓/小腸/免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の者

[精神通院の支援対象]

①統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者

②精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は精神保健及び精神障碍者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づいて以下の対象者に、都道府県知事や指定都市の市長から交付されます。

・統合失調症

・気分(感情)障害

・非定型精神病

・てんかん

・中毒精神病

・器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)

・発達障害

・その他の精神疾患

令和3年時点で衛生行政が報告した所持者数は1,263,460人なのでうつ病があるからとすべての人に交付される手帳ではありませんが、併発しやすいうつ病やその他精神疾患が該当するかもしれません。

うつ病で働けない期間があまりにも延び、通院・入院などで生活が困窮した人は支援が受けられるか、精神障害者保健福祉手帳の取得も視野に入れてみましょう。

精神障害者保健福祉手帳に基づく支援・サービスは都道府県・指定都市によって違います。

▼全国だれでも受けられるサービス

・税制上の優遇措置

(税務署などへの申告が必要になります。)

・生活保護の障害者加算の手続きの簡素化

(対象者は1級および2級の方です。)

・携帯電話の基本使用料金が半額

(詳しくはご使用の携帯電話会社にお問い合わせください。)

・NTTの電話番号案内(104)が無料

(「ふれあい案内サービス」)

引用:自立を支援する制度

手帳所持者は下記のようなサービスも受けられますが、こちらの内容も都道府県・指定都市によって違いますのでご注意ください。

各種の福祉サービス

| 制度区分 | サービスの内容 | 提供範囲 | |

|---|---|---|---|

| 国・地方自治体の福祉制度 | 生活保護 | 障害者加算の認定 | 〇 |

| 手当等 | 特別児童扶養手当の受給 | 〇 | |

| 心身扶養共済制度の加入 | 〇 | ||

| 特別障害者手当 | 〇 | ||

| 障害児福祉手当 | 〇 | ||

| 障害者総合支援法(旧:障害者自立支援法)による福祉サービス | 居宅支援サービス 日中活動サービス 居住支援サービス | 〇 | |

| さまざまな福祉 サービス |

税制 | 障害者控除(所得税、住民税) | 〇 |

| 新マル優制度の適用 | 〇 | ||

| 事業税の非課税 | 〇 | ||

| 相続税の控除 | 〇 | ||

| 贈与税の控除 | 〇 | ||

| 利用料 | NTTの104の電話番号案内利用料の免除 | 〇 | |

| 携帯電話の基本使用料の半額割引 | 〇 | ||

| 住宅 | 公営住宅の優先入居 | △ | |

| 公団住宅の優先入居 | △ | ||

| その他 | 生活福祉資金の貸付 | 〇 | |

| 駐車禁止規制の適用除外 | △ | ||

| 低料金第3種郵便の承認 | 〇 |

※一部では手帳を所持していても対象外となる場合があります。△としているところがその該当です。その項目では具体的な制度の適用は、障害の程度、所得状況等で決定されます。

| 制度区分 | サービスの内容※ | |

|---|---|---|

| 都道府県・市町村の施策 | 公共利用施設の減免 | 公民館・美術館・博物館・公園・スポーツ施設など公共施設の利用料の減免 |

| レジャー施設利用料の減免 | 映画館・水族館・テーマパーク・温泉などの利用料およびゴルフ場利用税の減免 | |

| 運賃の減免 | バスや電車、地下鉄などの運賃割引 | |

| タクシー運賃の助成 | 福祉タクシーの利用、タクシー券の配布 | |

| 道路交通料の助成 | 有料道路の交通料の助成 | |

| 税の減免 | 自動車税、軽自動車税金、車両取得税などの減免 | |

| 駐車料金・駐輪場料金の減免 | 主に公的機関運営駐車場、駐輪場の利用料を減免 | |

| 燃料費の助成 | 自動車のガソリン購入費の助成(タクシー券利用との選択など条件あり) | |

| 公営住宅の入居優遇 | 特別枠での募集、優先抽選など(所得により減免)で優先的に入居が可能 | |

| 公営住宅の家賃減免 | 公営住宅の家賃の割引(所得により制限) | |

| 施設等通所費の助成 | 作業所など社会復帰施設への通所にかかる交通費などの助成 | |

| その他 | CATV受信料の減免 | |

| インターネット通信料金の減免 | ||

| 上下水道料金の減免 | ||

| 配食サービスの実施 |

※自治体によりサービスの内容は異なっています。

各都道府県・指定都市でそれぞれ様々な条件を設け支援を運用しているため、さらに詳しい支援内容は住んでいる市町村の担当窓口にお問い合わせください。

本人、または家族が障碍者手帳を持っていれば税金が安くなる障害者控除での優遇措置も受けられます。

・所得税

・住民税

・都道府県民税

・市長村民税

・相続税・贈与税

・自動車税

・預貯金の利子が非課税になる

上記などの税金において等級ごとに納税額が抑えられる制度です。

どの制度においても手帳を持つ本人や家族、そして等級によりサービスの可否が細かく定められています。

お住まいの地域でどの福祉サービスが受けられるのかは居住地域の市区町村役場にてお問い合わせください。

障害年金

-

障害年金には

- 障害基礎年金

- 障害厚生年金

- 障害手当金

どの障害年金も給付要件があるため、うつ病の診断が下りていても障害等級表に該当しなければ受給できません。

ただ、日本は公的保障が充実した国なので、うつ病により退職・求職したなら何か受けられる給付や支援が無いか担当窓口を頼ってみてもよいでしょう。

『ひとまず保険に入れそうか知りたい!』そんな方はぜひグッドカミングのLINE相談で無料診断してみましょう!

うつ病でも加入できる保険を選ぼう!困ったら公的保障もチェック!

今回はうつ病だと保険加入しにくい理由や、それでも加入しやすい保険の種類、それぞれの保障内容や注意点について解説しました。

うつ病を罹患した人は保険加入を公平性のために断られやすいですが、『引受緩和型』や『無告知型・無選択型』の生命保険なら加入しやすいでしょう。

加入後に契約で定めた期間ずっと保険料を払い続けられるのかしっかり検討した上での契約をおすすめします。

また、日本はうつ病を罹患していると利用できる公的保障もあるため、生命保険と公的保障を上手に活用してもしもや老後に備えていくのがよいでしょう。

生命保険への加入を検討する中で疑問や不安が生まれたら、ファイナンシャルプランナーに相談してみるのもおすすめです。

うつ病と上手に付き合いながら、将来の備えも適度にできる保険に出会えますように!