- アンケート調査

【500人に聞いた】保険に関する意識調査|約78%が任意保険に加入している

物価上昇に賃金の上がり幅が追い付かず、実質賃金が下がり続けている昨今。

家賃や通信費などの固定費を削減する節約方法は広く知られていますが、保険料も固定費の一種です。

生活が苦しくなる中、万一に備えて保険料の支払いを続けている層はどの程度いるのでしょうか。

今回、グッドカミングは任意保険の意識、加入状況に関するアンケート調査を実施しました。

参考:毎月勤労統計調査 令和6年4月分結果速報(厚生労働省)

概要:保険への意識に関するアンケート

有効回答数:500人

調査対象:日本在住の男女

調査実施日:2024/6/19~2024/6/20

調査方法:インターネットによる任意調査

- この記事の編集者

- 最新記事

- グッドカミング編集部

- グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。

- LINEポケットマネーとは?LINEでお金を借りる方法を知り賢く活用しよう 2025.09.01

- 任意整理でエポスカードはどうなる?任意整理するか悩んだら早めの対処がカギ 2025.04.23

- 債務整理をするのはクズじゃない!債務整理の正しい知識と前向きな考え方 2025.04.23

この記事の目次

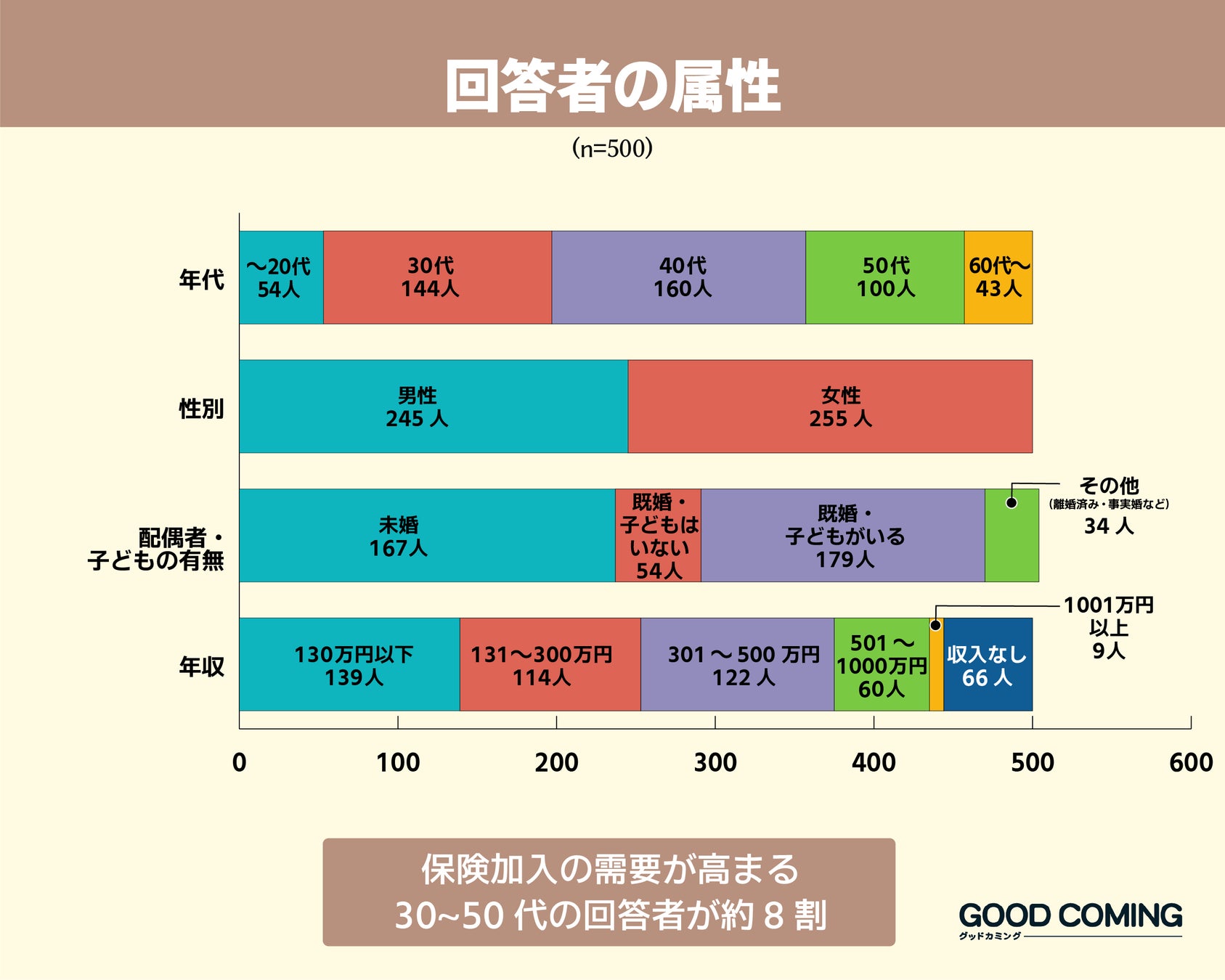

30~50代が主な回答者

回答者の年齢・家族構成・年収等について質問したところ、32%(160人)の回答者が40代、28.8%(144人)が30代。

保険加入の需要が高まる50代も20%(100人)と、保険に関心の高いと思われる層からの回答が集まりました。

男女比はほぼ同じ(男性49%/女性51%)で、既婚かつ子供がいる層が35.8%(179人)、未婚の層が33.4%(167人)でした。

年収帯としては社会保険の扶養範囲である130万円以下が27.8%(139人)で最多。

扶養の範囲で働く方から、年収1001万円以上の高所得者まで幅広い回答が得られました。

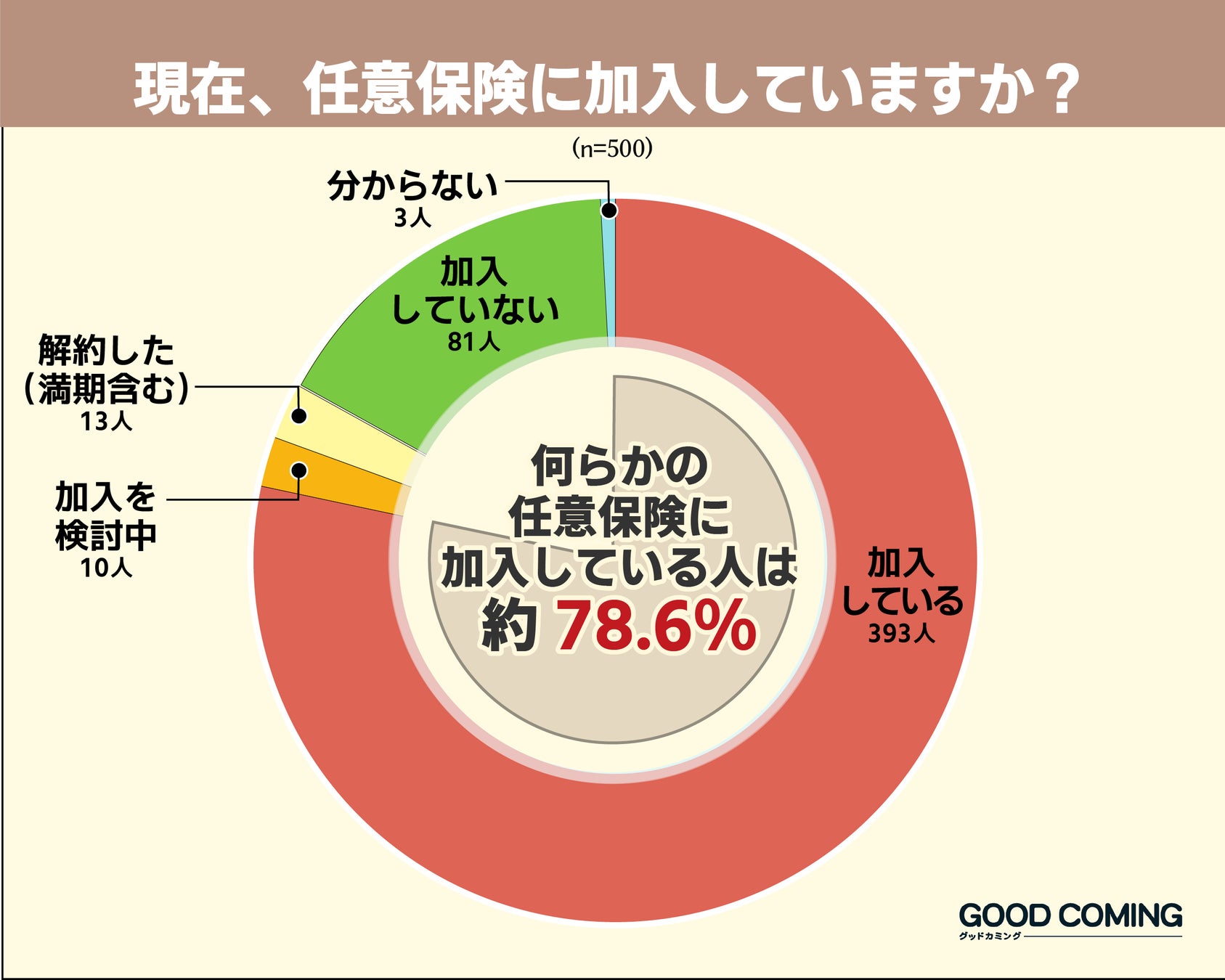

回答者の78.6%が何らかの任意保険に加入している

アンケートを実施した2024年6月時点で何らかの任意保険(自賠責保険などの強制保険を除く)に加入している層は約78.6%(393人)でした。

何の保険にも加入していないのは、解約済み・満期を合わせると18.8%(94人)。

「自分が今どんな保険に加入しているか分からない」層も0.6%(3人)いるようです。

実質賃金の低下が起こっていても8割に近い層が保険への加入を選択する一方で、任意保険に一切加入しない層も少なくはないようでした。

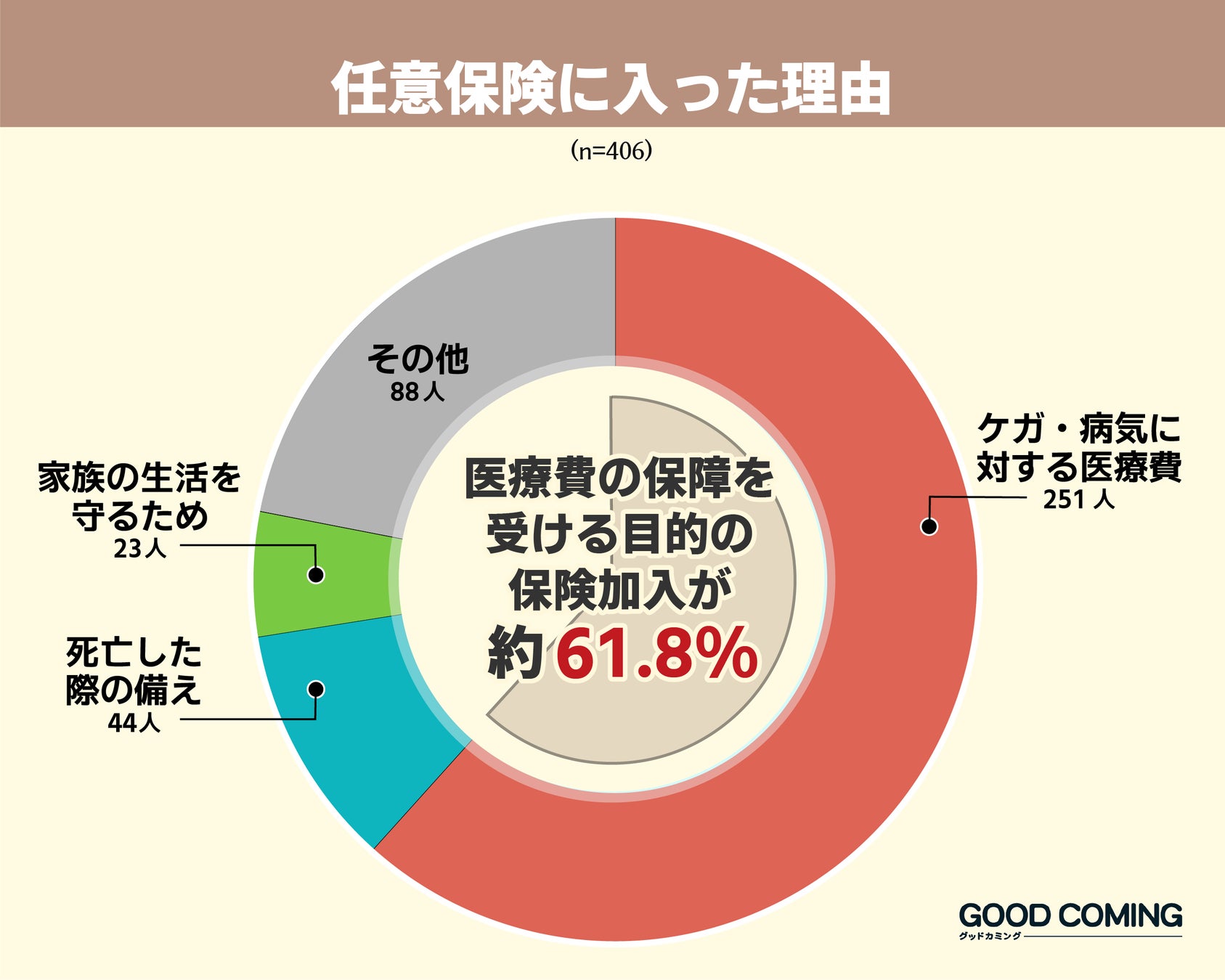

任意保険に入る最大の目的は「医療費」

現在任意保険に加入している、または任意保険に加入していた経験がある(解約済み・満期を含む)406人の回答者に、保険に入った目的として最も大きい要素について聞きました。

約61.8%(251人)の回答者は「ケガ・病気に対する医療費」に備えるのが保険加入の第一目的と考えています。

次いで多かったのは、「万が一死亡した際の備え」約10.8%(44人)と「家族の生活を守るため」約5.7%(23人)。

自分の入院費、通院費などに充てる需要が非常に大きく、次点で一定の収入がある層が遺される家族の保障目的で保険に加入しているのが分かりました。

● 老後の生活資金への備え

● ケガや病気で収入が途絶えた時の備え

● 将来の貯蓄目的

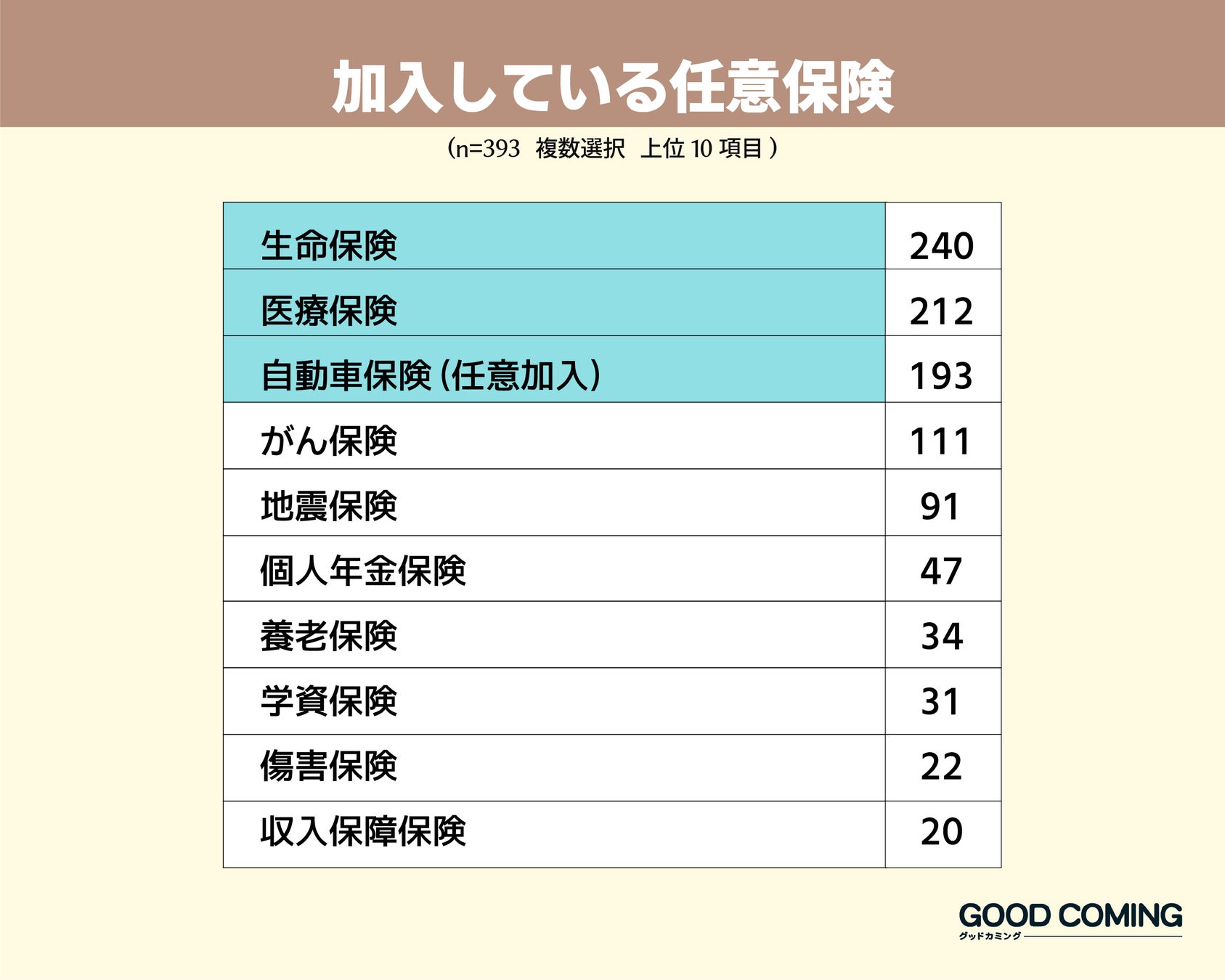

最も加入者が多いのは生命保険、次いで医療保険

「任意保険に加入している」と回答した393人に、具体的な任意保険の種類についても質問しました。

加入者が多かったのは生命保険(240人)、医療保険(212人)、自賠責を除く自動車保険(193人)。

がん保険や地震保険も比較的ポピュラーな保険。一方、当初と比べて予定利率が下がっている養老保険や必要な家族構成が限られる学資保険などは他の保険と比べて加入者が少ないようです。

上位10種類の他、様々な任意保険に加入している回答者がいました。

● ペット保険

● 就業不能保険

● 変額保険

● レジャー保険

アンケート結果のまとめ

- 約8割はなんらかの保険に加入している

- 自分のケガ・病気に対する保障を考える人が多い

- 加入者が特に多いのは生命保険・医療保険

今回500人に対して行なったアンケートでは、何らかの任意保険(自賠責保険などの強制保険を除く)に加入している層は約78.6%(393人)でした。

実質賃金が下がり、固定費の捻出が厳しい中でも将来の不安に備えた費用として確保している層が多いのが分かります。

加入している保険は生命保険・医療保険が多数派ですが、年齢・家族構成・生活状況によって様々な保険に加入していました。

保険商品を有効活用するには、抱えているリスクや将来の不安に合わせて保険商品を選ぶのが大切です。

「多くの人が入っているから」ではなく、本当に自分に必要な保障を選ぶようにしましょう。