- 保険

- ペット保険

子犬を迎えるのに必要な準備とは?準備に必要なものや費用の目安を解説

子犬を迎えるのに必要な準備は?

どれくらい費用がかかる?

将来的に子犬を迎えたいと考えている人の中には、どんな準備が必要なのか、どれくらい費用がかかるのか知りたい方も多いですよね。

この記事では、子犬を迎える前に知っておきたいことや迎えるための費用、生活環境の整え方、必要なグッズなどを解説していきます。

これから子犬を迎えたいと考えている方はぜひ参考にしてください◎

この記事の監修者

-

有岡 直希

有岡 直希ファイナンシャルプランナー

大学卒業後、Webマーケターを経て外資系生命保険会社に転職。 個人のライフプラン・コンサルティングに携わり、顧客のニーズと社会保障制度を加味した論理的な提案に定評あり。 各生命保険商品を徹底的に分析し、価値ある商品の選別と保険の効果を高める活用法を提案します。- <保有資格>

- AFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士

- この記事の編集者

- 最新記事

- グッドカミング編集部

- グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。

- ワンルーム投資のサブリースの仕組みは?メリットやトラブルの避け方を解説 2026.02.16

- 楽天モバイルは対応が悪い?対応が悪いと言われる理由と対処法を解説 2026.02.13

- 【猫好きさんと出会う】50代の猫好きだからこそ見つかる、心地よい出会いのかたち 2026.02.12

この記事の目次

子犬を迎える前に知っておきたいこと

☑ 家族で事前に話し合っておくこと

☑ 犬の飼育にかかる生涯費用

☑ 迎え入れる時期の適切なタイミング

子犬の成長と性格の特徴

子犬は短期間でぐんぐん成長し、性格や行動にもどんどん変化が見られる時期です。

元気いっぱいな子犬の時期には、誤飲や転倒などのトラブルも起こりやすくなるため、目が離せません。

早いうちにペット保険へ加入しておくと、診療費の負担が軽くなり、安心感が増します。

将来の健康リスクに備える準備が、子犬の安全な暮らしを支えるスタートになるでしょう。

家族で事前に話し合っておくこと

子犬を迎え入れる前に、役割と備えを家族で共有しておくのが大切です。

食事やトイレ、通院などの日常的な世話だけでなく、医療費の分担についても話し合っておきましょう。

また、不慮の事故や病気で手術が必要になると、数十万以上の出費になるケースもあるので、事前にペット保険を検討しておけば、負担の軽減や心の余裕にもつながります。

犬の飼育にかかる生涯費用

一般社団法人ペットフード協会の「全国犬猫飼育実態調査」によると、2023年の犬の生涯費用は約250万円前後。※

超小型犬:約255万円

小型犬 :約238万円

大型+中型犬:約256万円

犬種や与える食事内容、ドッグランやトリミングの頻度、医療費などによっても異なりますが、様々な費用が継続的に必要になる点を飼う前に知っておきましょう。

※ 引用:一般社団法人ペットフード協会/令和5年(2023年)全国犬猫飼育実態調査

迎え入れる時期の適切なタイミング

子犬を迎え入れるベストなタイミングは、生後8〜12週ごろとされています。

子犬の時期は社会性が育ちやすく、新しい環境への順応もスムーズでですが、体はまだ発育途中で、感染症やけがのリスクが高めです。

子犬を迎える準備と保険加入は、同時進行で進めておくと、予防接種や突然の受診にも落ち着いて対応できるでしょう。

-

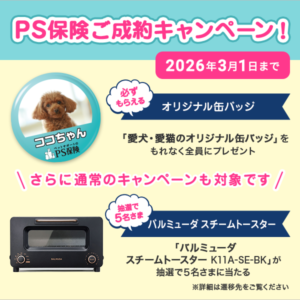

月払保険料¥2,120※トイ・プードル0歳70%補償プラン|保険期間:1年 | 保険料払込期間:1年

-

月払保険料¥1,550※トイ・プードル0歳ペットほけんフィット70%補償プラン|保険期間:1年 | 保険料払込期間:1年

-

月払保険料¥1,990※トイ・プードル0歳わんデイズ・にゃんデイズ70%プラン|保険期間:1年 | 保険料払込期間:1年

ランキングは各保険商品の優劣や推奨を示すものではなく、2026年01月01日~01月31日の申込件数、資料請求件数、及びアクセス数に基づいて作成したものです。

子犬を迎えるためのグッズ・環境の準備

✅ 食事・水・トイレ環境の準備

✅ 日用品(ブラシ・首輪など)

✅ おもちゃ・しつけ用品・消臭グッズ

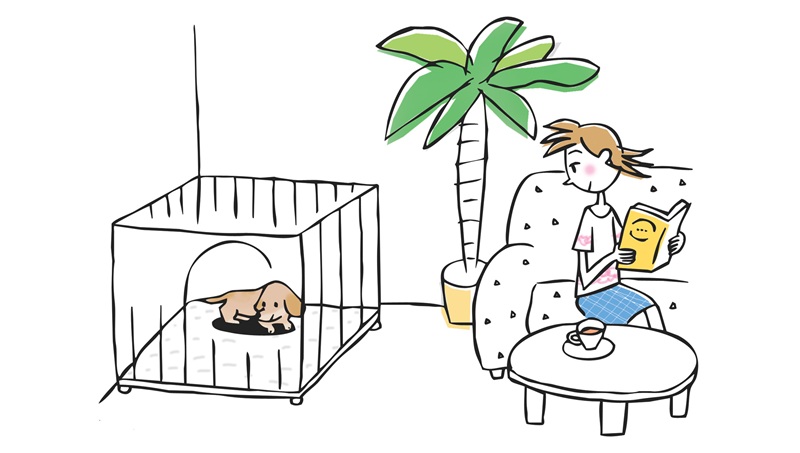

生活スペース(ケージ・サークル)設置

犬は囲われた自分だけのスペースがあると安心するため、ケージやサークル、ベッドなどで落ち着ける空間を作ってあげましょう。

また、子犬は好奇心いっぱいで、電源コードや小物など様々なものに興味を持ち、かじったり口に入れてしまいます。

脱走のリスクや思わぬ誤飲やケガを防ぐには、ペット用サークルやケージで行動範囲を区切り、安全なスペースを整えるのが大切です。

サークルやフェンスで完全に仕切れないときは、床から50cm以内の範囲に危険物を置かないなど環境整備で対応するのも有効です。

食事・水・トイレ環境の準備

・フードボウル

・水飲みボウル

・トイレトレー

・トイレシート

フードの栄養バランスは健康な成長に直結するため、子犬用の総合栄養食を選び、消化しやすい原材料や粒の大きさにも注意しましょう。

間食は与えすぎに気をつけて、トレーニングのご褒美程度にとどめると良いです。

また、子犬にトイレの習慣づけるには、トイレシーツの配置や誘導の工夫が大切になります。

トイレを覚えるまでの間に、下痢や膀胱炎のような体調変化が見られるケースもあるので、小さな変化にも気づけるよう、毎日の観察と準備を大切にしましょう。

また、早めの受診で安心できるよう、通院補償付きのペット保険を選んでおくと心強いです。

日用品(ブラシ・首輪など)

犬の健康維持のために、以下のようなケア用品は欠かせません。

・爪切り

・耳掃除/デンタルケア用品

・ペット用シャンプー

・首輪/リード/ハーネス

ブラシや歯磨きグッズ、爪切り、耳掃除グッズなどは毎日のお手入れに必須なので、犬を迎える際に用意しておきましょう。

また、首輪・リード・ハーネスは、散歩やしつけの際に必要です。

室内犬でも脱走してしまった時のために首輪はつけておきましょう。

おもちゃ・しつけ用品・消臭グッズ

おもちゃは、犬の本能である狩りの欲求を満たし、しつけ用や訓練用、認知症予防や運動不足解消などに役立ちます。

安全性の高い素材で、子犬が誤飲しにくいサイズを選ぶと安心です。

また、しつけ用品や消臭スプレーなどの日用品も、快適な生活に欠かせません。

子犬を迎える準備にかかる初期費用

子犬を迎えるときにかかる主な初期費用の目安は、以下の通りです。

子犬の購入費用・譲渡費用の目安

ペットショップでは10万円〜30万円ほどになるのが一般的で、血統や人気犬種であれば、50万円を超えるケースもあります。

保護犬や譲渡会経由なら、数千円〜数万円ほどで迎えられる場合も。

ただ、ワクチン代や検診費用が別途必要になるケースもあるため、事前確認が欠かせません。

購入方法に応じてかかる費用の項目も異なるので、全体を把握したうえで準備しましょう。

初期にそろえるペット用品代

子犬を迎える際には、ベッド・トイレトレー・食器などの基本アイテムが欠かせません。

ケージ、ベッド、トイレ用品、食器、水入れなどが揃ったスターターセットは1万〜2万円が目安です。

● 日用品(ドッグフード・犬用食器)

● トイレ用品

● 首輪・リード・ハーネス

● ケア用品(爪切り・ブラシなど)

● おもちゃ

素材の耐久性や清掃のしやすさも、購入時のチェックポイントになります。

長く使えるように、丈夫でお手入れしやすい素材を選ぶと安心です。

予防接種や初回診察など医療費

子犬は迎え入れ後、すぐに動物病院で健康チェックや予防接種が必要です。

寄生虫の有無や発育状況を確認し、病気の早期発見につなげられます。

動物病院によって料金が異なりますが、ワクチン3回分で1〜2万円、初回診察や便検査などを含めると合計で2〜3万円が目安。

安心して子犬との生活のスタートを切るためにも、ペット保険を含めた準備を早めに進めておきましょう。

|

畜犬登録

|

犬を迎えてから30日以内に居住している市町村に犬に登録する必要があります。一頭につき約3,000円程度。 |

|

マイクロチップ登録料

|

2022年6月1日からブリーダーやペットショップで販売される犬や猫にマイクロチップ装着が義務化されました。登録変更手数料はオンライン申請300円、用紙による申請は1,000円。 |

|

狂犬病

予防接種 |

狂犬病予防法で年1回の接種が義務付けられています。約3,000〜4,000円の自治体が多いです。 |

|

混同ワクチン接種

|

接種は任意ですが、多くのトリミングサロンやドッグランなどのペット入場可の施設では接種証明書の提示を求められるケースが多いです。1回約3,000〜1万円ほど。 |

|

去勢・避妊手術

|

去勢・避妊手術は、望まない繁殖を防ぐだけでなく、特定の病気のリスクを減らせます。手術の費用は地域や施設によって異なりますが、2万円から5万円程度が相場。術後のケアや入院費用が別途かかるケースもある。 |

子犬を迎えた後の飼育にかかる費用

子犬の想定される月々の飼育費用

子犬の想定される月々の飼育費用は、1万〜2万円程度かかるのが一般的です。

|

フード・おやつ代

|

約1,000~3,000円。犬の大きさやフードの種類によっても異なります。 |

|

トリミング代

|

トリミングサロンで小型・中型犬は3,000~1万円程度、大型犬だと5,000~1万6,000円程。一般的にシャンプー/爪切り/耳掃除/肛門絞りなどがコース料金に含まれます。 |

|

日用品

|

1,000~3,000円程度が目安です。ペットシーツ/消臭スプレー/ウェットシート/おもちゃ/歯ブラシ/排泄処理グッズなど。 |

|

ケガや病気の治療費

|

ケガや病気の種類や状態によって異なります。軽度のケガなら数千円、手術が必要な場合は数十万円の費用がかかるケースもあるので注意が必要です。 |

|

ペット保険料

|

必ず加入する必要はありませんが、万が一に備えて加入しておくと医療費の経済的な負担を減らせます。料金は年齢や犬種、補償内容によって様々です。 |

年間で必ず発生する犬の医療費

以下の予防接種や健康診断の費用は、毎年必ず必要になります。

● ワクチン接種:約10,000円程度

● フィラリア予防薬:約5,000~25,000円程度

● 健康診断:約10,000-20,000円

フィラリア予防薬は、犬フィラリア症(犬糸状虫症)を予防する薬で、『飲み薬』『滴下剤』『注射』の3種類があり、金額も異なります。

健康診断は検査項目を増やすかなどによって幅がありますが、一般的な健康診断であれば10,000~20,000円程度です。

シニア期に入る7歳以降には、半年に一度を目安に健康診断を受けましょう。

子犬の飼育にかかるその他の費用

子犬の飼育には、以下のような費用がかかるケースもあるので、余裕を持って備えておくのが大切です。

● しつけ・トレーニング:年間約7,400円

● ペットホテル/シッター:年間約5,000円

● 洋服:年間約13,000円

● 防災用品:年間約760円

上記以外にも、夏や冬にはエアコンで室温を維持しなければならないので、光熱費が4,000~5,000円ほど増えます。

子犬の医療費とペット保険の必要性

近年では医療の発達とともに犬の平均寿命が延び、一家庭の診療費負担は増加しています。

ペットには公的な健康保険がないため、治療費は全て飼い主さんが負担しなければならず、治療費が高額になるケースも少なくありません。

犬が病気になった時にかかる費用の目安は以下の通りです。

|

1回あたりの

平均的な通院費(手術なし) |

|

|

1回あたりの

平均的な入院費(手術なし) |

|

|

1回あたりの

平均的な手術費 |

小型犬に比べ、大型犬や特大犬はガンなどの大病を患いやすく、入院費や手術費は高額に。

ペット保険はワクチンや健康診断などの予防医療は補償の対象になりませんが、病気やケガの治療費の一部をカバーしてくれます。

安心して満足のいく治療を受けさせてあげるためにも愛犬が病気やけがに備えた蓄えは必須と言えるでしょう。

子犬の病気に備えられるペット保険

ペット保険は、ペットが病気やケガをして動物病院を利用した際の治療費や入院費、手術費の一部を補填するための保険です。

ペットが病気やケガをした場合の治療費は、基本的に飼い主さんが全額自己負担しなければなりません。

犬は0歳と7歳以上のシニア期に1年間の平均受療回数が多くなる傾向にあるため、お迎えしてすぐにペット保険に加入するのがおすすめ。※

愛犬に満足のいく治療をさせてあげられるよう、早めにペット保険へ加入しましょう。

| ペット 保険 |

日本ペット | SBIプリズム少短 |

|---|---|---|

|

|

|

| 保険 対象 |

犬・猫

|

犬・猫・小動物・鳥類・爬虫類

|

| 犬の 保険料 (月額) |

【0歳~4歳】 ネクスト:1,550円 ライト:1,220円 ミニ:380円 ※トイ・プードルの場合 ※50%補償・インターネット割引・免責額適用特約あり |

【バリュー】 0歳:3,980円 1歳:2,910円 2歳:2,960円 ※トイ・プードルの場合 |

| 補償 割合 |

50%・70%・90% ※ミニプランは70%のみ |

100% ※入院・通院・手術の1日(1回)の上限金額および年間上限回数あり |

| 特徴 | 0歳~4歳まで保険料変動なしで満10歳まで加入可能 ネクストプランは歯科治療・パテラ・ガン・泌尿器疾患も補償※歯石取りは除く |

全国の動物病院が対象 休日診療費・時間外診療費も補償 スマホでいつでも保険金請求ができる |

| 見積 申込 |

||

| B24-011(240717) | JACAP202400079 |

子犬の健康管理と初期ケア方法

動物病院で受ける初期検診とワクチン

子犬を迎えたら、まず動物病院で健康診断とワクチン接種を受けるのがおすすめです。

寄生虫の有無や発育状況をチェックすると、隠れた病気の早期発見にもつながります。

ワクチンは感染症を予防する重要な手段で、生後数カ月の間に複数回接種するスケジュールが一般的です。

健康なスタートを支えるためには、医療と保険の両面から準備を進めておきましょう。

マイクロチップや登録の義務

2022年からマイクロチップの装着と登録が義務化され、登録情報は専用データベースに記録され迷子対策として活用されています。

手続きは動物病院で数分で完了し、痛みもほとんどなく、子犬への負担も小さめです。

すぐ異変に気付けるよう観察する

子犬がかかりやすい病気は様々ですが、体調が悪い時には以下のような症状が見られます。

・下痢、嘔吐をしている

・熱っぽい

・元気/食欲がない

・散歩に行きたがらない

・目やに、涙がたくさん出ている

・歩き方がふらふらしている

・口臭が強い

・皮膚に湿疹やしこりがある

・皮膚をかゆがっている

上記以外にも、いつもと様子が違うと感じたら、注意が必要です。

ただ、症状の全てが病気に関係しているとは限らず、子犬を迎えてすぐは環境の変化やストレスから体調を崩しまうケースも。

普段からよく観察して、いつもと違う様子であれば、症状が悪化する前にできるだけ早めに動物病院を受診しましょう。

子犬を迎えた後の信頼関係の築き方

子犬が安心できる接し方と習慣作り

子犬との信頼関係は、日々のふれあいを丁寧に重ねていく中で育っていきます。

いきなり抱き上げたり、大きな音を立てたりすると、不安を感じやすくなるため注意しなければなりません。

落ち着いた声かけややさしいスキンシップを通して、少しずつ距離を縮めるのが有効です。

食事や散歩の時間を決めて習慣化すれば、子犬も安心しやすくなり、行動も安定しやすくなるでしょう。

無理なく始めるしつけの基本

しつけは、子犬が新しい環境に慣れてから少しずつスタートさせましょう。

「おすわり」や「まて」などの基本動作は、短い時間で繰り返すと覚えやすいです。

叱るよりも、できたときにしっかり褒めると学習効果が高まります。

しつけ中に起こるストレスが体調不良につながるケースもあるため、変化には早く気づいてあげてください。

犬の社会科トレーニングの大切さ

社会化とは、人や音、さまざまな環境に慣れる練習を通じて、柔軟な性格を育てていく取り組みです。

生後3か月前後の子犬は吸収力が高く、この時期に多くの刺激に触れると順応力が育ちやすくなります。

ただし、慣れない状況では転倒や他の犬とのトラブルが起きやすく、思わぬケガにつながる恐れもあるため、注意してあげましょう。

子犬を迎えるのに必要な準備は?:まとめ

子犬との暮らしを始めるなら、住環境の整備や必要なグッズ、健康管理までしっかり整えておくと安心です。

思わぬケガや体調不良に備えておけば、心にもお財布にも余裕が生まれます。

ペット保険があれば、診察代や手術費用の不安を減らし、迷わず病院に連れて行ける気持ちの支えになります。

家族みんなで協力しながら準備を整え、安心して子犬を迎える体制を作っていきましょう。