- アンケート調査

「週休3日が理想」の回答者は4割!理想の働き方&働く理由を調査

令和5年6月16日、経済財政諮問会議の答申を受け、閣議決定された「骨太の方針(経済財政運営と改革の基本方針)」。

物価上昇の影響を受け、2023年度の日本の平均最低賃金は前年比43円増の1,004円となり、10月1日以降、順次適用されることが決まりました。

経済財政運営と改革の基本方針(内閣府)

岸田政権が掲げる「新しい資本主義」では、賃上げに加え、リスキリングによる失業給付の支援や退職金に関する税制改革など、転職をしやすくし、賃金が上がりやすい環境を整える「労働市場改革」が大きな柱となっています。

では、より働きやすい理想的な労働市場を実現するためには、どのような施策が求められるのでしょうか。

今回は「実際の労働日数と理想の労働日数」「働く目的」「現在の職場への不満」など、労働に対する意識や理想の働き方について、独自にアンケート調査を実施・集計しました。

概要:働き方・仕事に関するアンケート

有効回答数:500人

調査対象:日本在住の就労経験がある男女

調査実施日:2023/7/28~2023/8/1

調査方法:インターネットによる任意調査

- この記事の編集者

- 最新記事

- グッドカミング編集部

- グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。

- LINEポケットマネーとは?LINEでお金を借りる方法を知り賢く活用しよう 2025.09.01

- 任意整理でエポスカードはどうなる?任意整理するか悩んだら早めの対処がカギ 2025.04.23

- 債務整理をするのはクズじゃない!債務整理の正しい知識と前向きな考え方 2025.04.23

この記事の目次

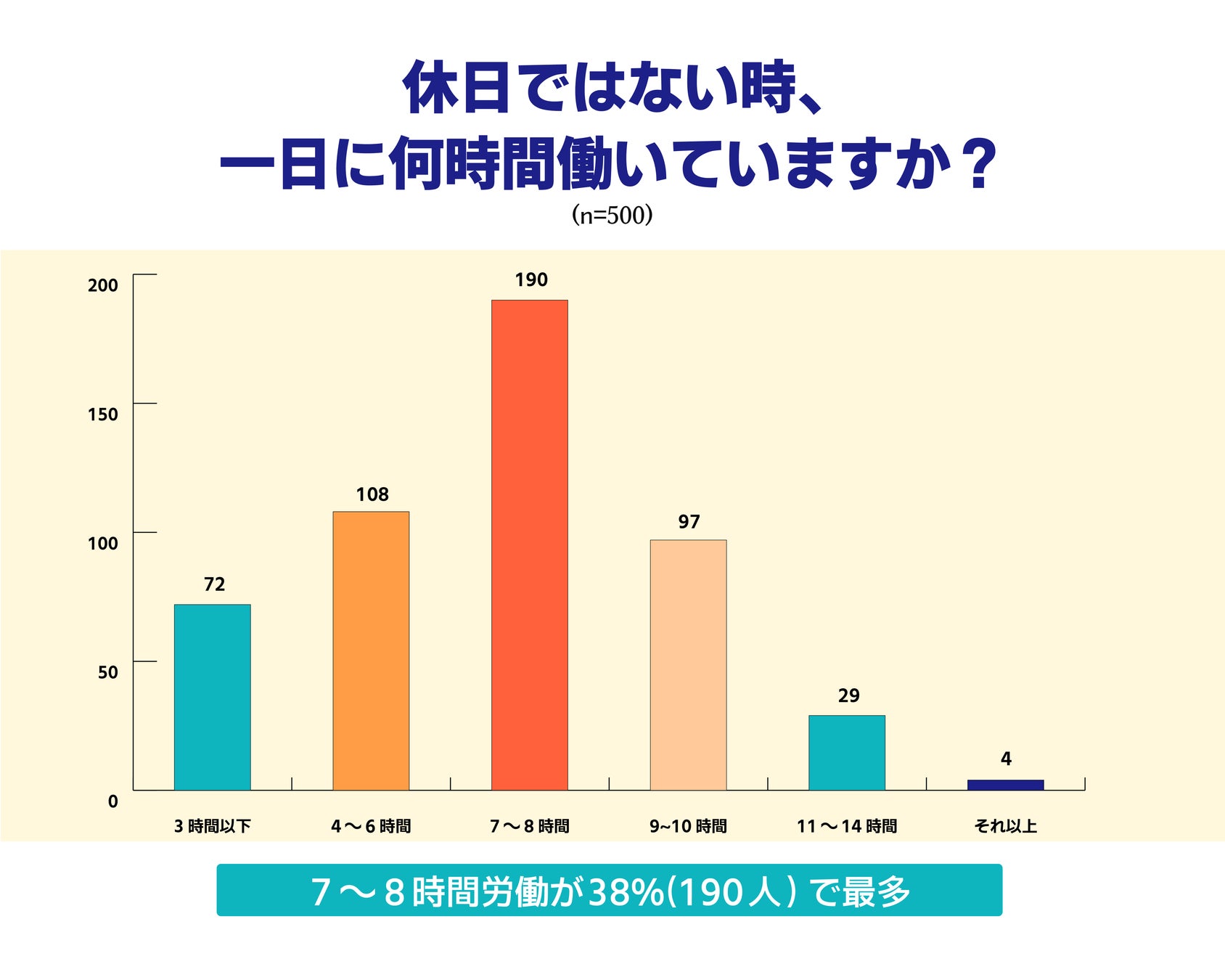

7~8時間労働をしている層は回答者の38%

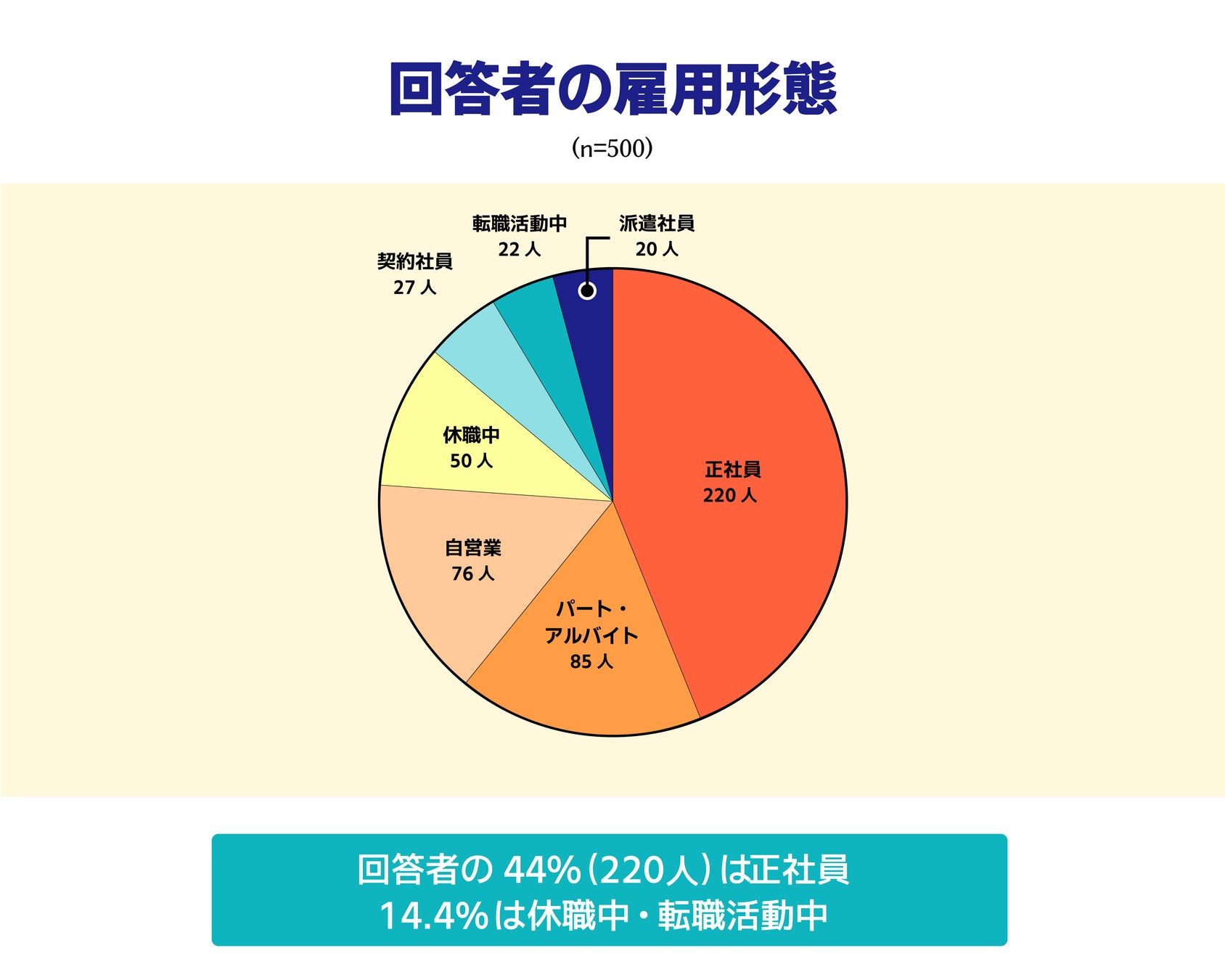

回答者の属性

最初に回答者の雇用形態について尋ねたところ、44%(220人)が正社員で多数派、次いでパート・アルバイトが17%(85人)。

休職中・転職活動中の回答を合わせると14.4%(72人)でした。

法定労働時間である8時間に近い労働をしているのは、全体の38%(190人)。

一日4~6時間働く層は21.6%(108人)と、短時間労働に従事する人も少なくありません。

月20~40時間程度の残業が見込まれる9~10時間労働の層は19.4%(97人)。

さらに、一日11時間以上働いている人は6.6%(33人)に達しました。

医療・運送業などを中心に、長時間労働が問題視される業界が多い現代。

退職・転職のハードルを下げる「骨太の方針(経済財政運営と改革の基本方針)」は、企業側にとっても労働環境の改善を促す後押しとなるでしょう。

一週間に5日働いているのは57%

一部の企業や公務員の間で、徐々に導入が進んでいる「週休3日制」。

実際に週休3日以上で働く人は、どの程度いるのでしょうか。

500人の回答者のうち、57%(285人)は従来通りの週休2日で働いていました。

一方で、週の休みが0~1日の回答者は14%(70人)にのぼり、週休3日で働く層8.2%(41人)を上回る結果となりました。

休日が週に4~5日ある回答者は8%(40人)。

一週間のうち6~7日が休日(休職中・転職活動中を含む)と回答した人は12.8%(64人)でした。

休職中・転職活動中の層を除くと、多数の人が週休2日、もしくはそれ以下の週休で働いていることが分かります。

理想的な週休日数は「3日」が最多

理想とする働き方について質問したところ、最も多かったのは「週4日労働=週休3日」を希望する声でした。

希望する労働日数として週休3日を挙げた人は40.8%(204人)。

次いで、週休2日を希望する人が29.6%(148人)、週休4日が21.2%(106人)という結果になりました。

また、週休2~4日以外を希望する回答は合計で8.4%(42人)でした。

この層には、「年収の壁」を考慮して労働時間を調整したい人、自営業で生計を立てたい人、心身の事情から長時間労働が難しい人などが含まれると考えられます。

個人の希望や状況に応じた柔軟な働き方は、今後の社会でますます重要になるでしょう。

職場に対して不満を抱える人は多い

労働日数や労働時間に限定せず、「職場への不満の有無」についても質問を行いました。

人間関係や職場環境の快適さ、将来的なスキルアップなど、職場に対して労働者が求める要素は多岐にわたります。

回答者500人のうち、「耐え難いほど不満がある」「不満がある」と答えた人は55%(275人)でした。

一方で、「不満はあまりない」「不満は全くない」と回答したのは17.6%(88人)にとどまりました。

多くの労働者が何らかの不満や要望を抱えているのがうかがえます。

金銭面の不満に関する回答が圧倒的多数

具体的な不満の内容として特に多かったのは「給料が低い」(249人)、「給料が上がらない」(192人)、「キャリアアップの道筋が見えない」(141人)。

上位3つの回答は、現在の給料や将来的な昇給に関する不満でした。

「給料が低く、今後も上がる見込みがない」企業では、労働者の不満が高まりやすい現状がうかがえます。

一方で、残業や通勤時間に関する不満が比較的少なかったのは、個人の裁量で調整できる部分もあり「相応の給料や見返りがあれば問題ない」と考える層が一定数いるのが要因と考えられます。

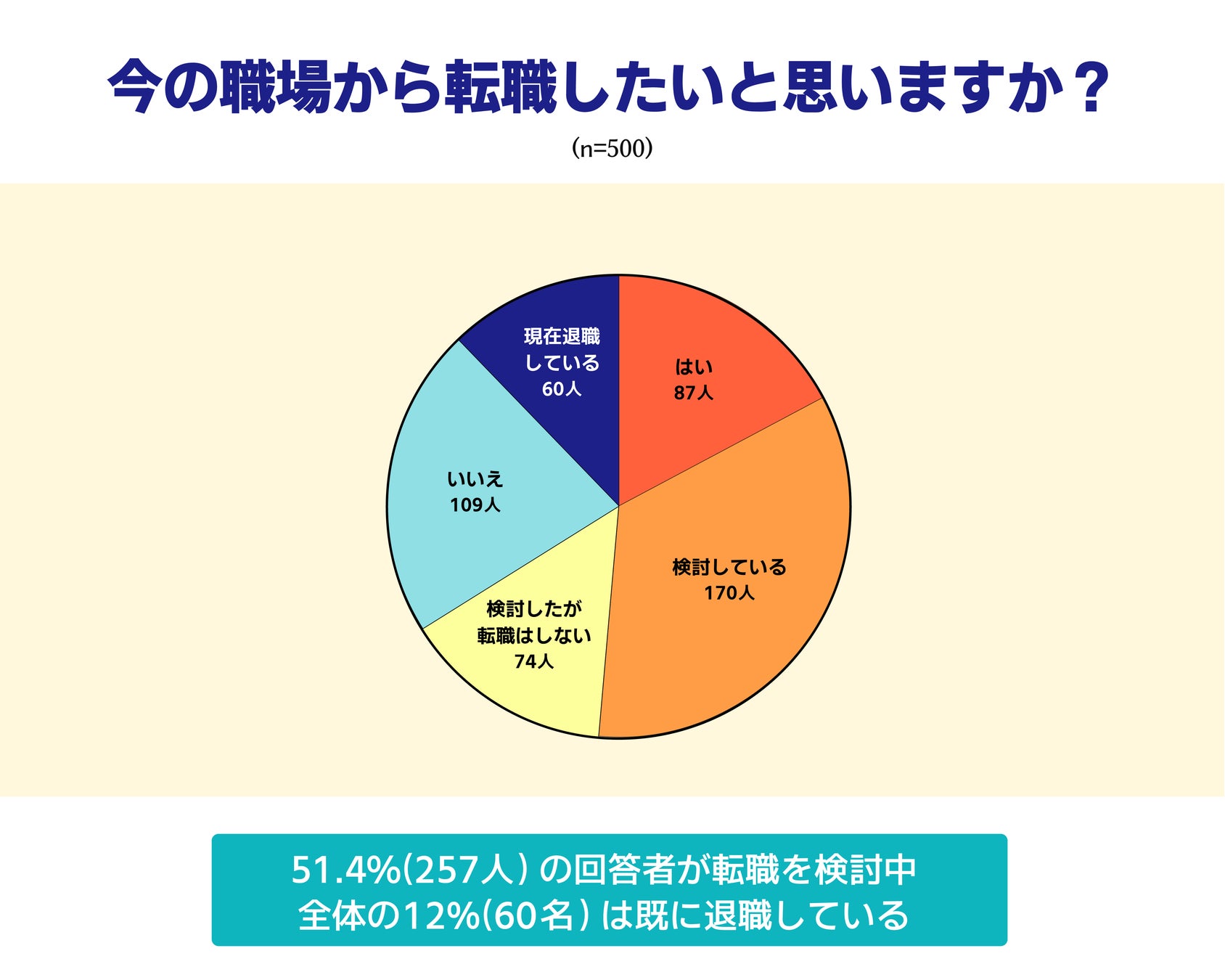

過半数の回答者が転職を検討中

終身雇用制度が破綻しつつある現代の日本。

今の職場への不満を解決するには、昇進や改革を目指すよりも転職をした方が建設的と考える方も多くいます。

回答者500人に対して、現在の職場から転職する意思があるかどうかを質問しました。

現在の職場から転職する意思がある、または検討していると答えた人は51.4%(257人)。

過半数の回答者が転職を前向きに考えているようです。

すでに退職している60人を除いた現役就労者440人に限定すると、転職を希望する労働者の割合は58.4%まで上昇します。

「今より条件が良く、満足できる職場があれば転職したい」と考えている人は多いようです。

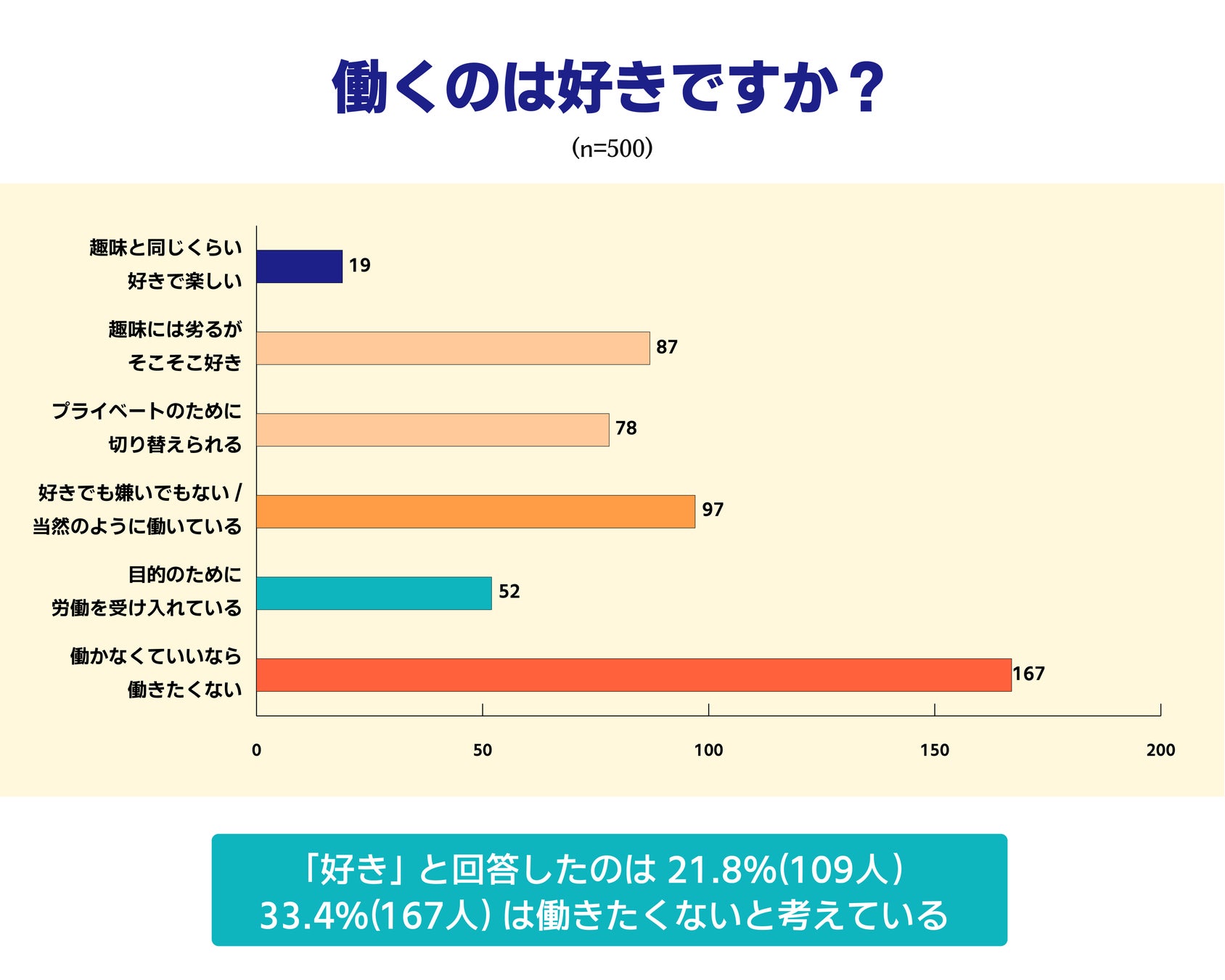

「働くのが好き」な層よりも「できれば働きたくない」層が多い

目的や仕事内容、賃金に関わらず、労働そのものを「好き」と感じている人の割合についても質問しました。

単一の回答として最も多かったのは、「働かなくていいなら働きたくない」で33.4%(167人)。

「趣味と同じくらい好きで楽しい」「趣味には劣るがそこそこ好き」と回答した層の合計は21.8%(109人)でした。

どちらにもあてはまらず、労働が特に好きではないが嫌でもない(受け入れられる)中間層が45.4%(227人)。

仕事が好きで働く人にとって「やりがい」や「自己実現」はモチベーション維持の要素となりますが、回答傾向からは、必要に迫られて働く労働者が多数派であると読み取れます。

労働力の流出を防ぐには、労働によるデメリットや負担を軽減する施策の重要性が高まるでしょう。

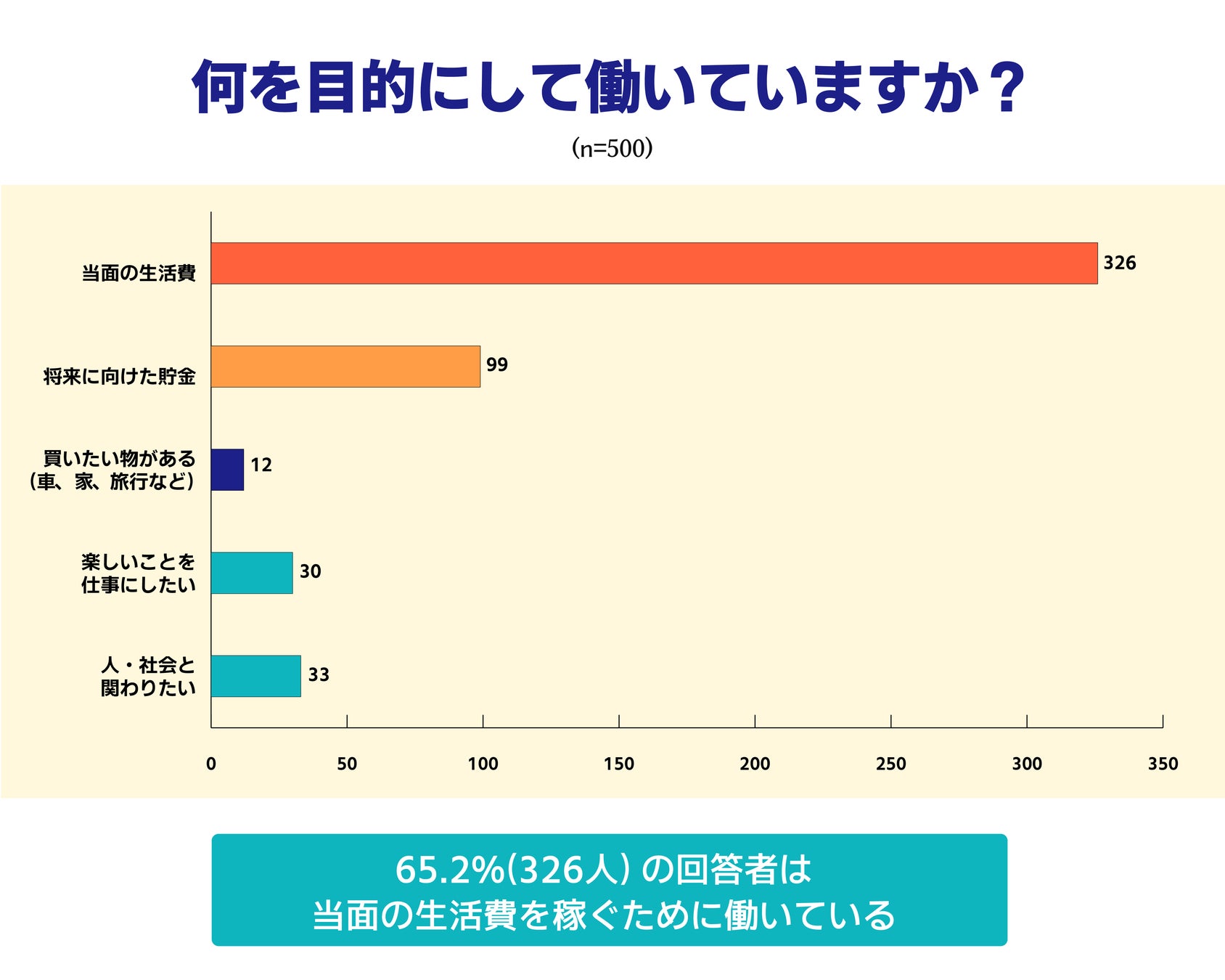

65.2%は「当面の生活費」を稼ぐために働く

「ワークライフバランス」「ウェルビーイング」「DX化」など、労働環境の向上を目指す企業が重視するキーワードは数多くあります。

では、労働者側が働く目的として最も重視しているのはどのような要素なのでしょうか。

集計の結果、65.2%の回答者が「当面の生活費」を目的に働いていると答えました。

次に多かったのは「将来に向けた貯金」で19.8%(99人)。

職場への不満に関するアンケートと同様、金銭面を重視する回答が大半を占める結果となりました。

将来の貯蓄や資産形成、自己実現を考える以前に、直近の生活に不安を抱える労働者の多さがうかがえます。

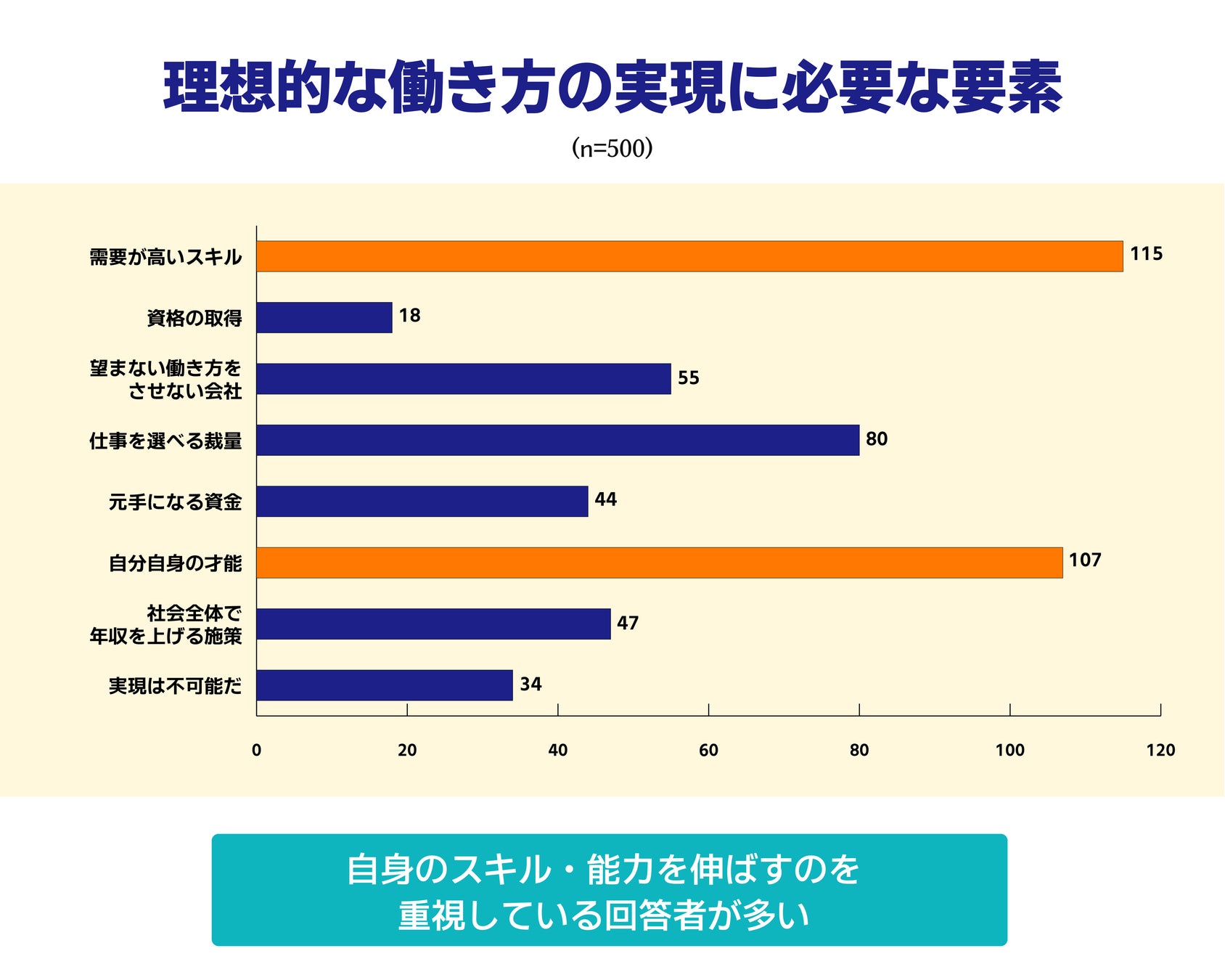

理想とする働き方に必要なのは「本人のスキルや能力」

高い給料を得る、好きな仕事を見つける、自由な勤務形態を実現するなど、「理想の働き方」は人それぞれ異なります。

労働者が希望する働き方を実現するためには、どのような要素が必要と考えられているのでしょうか。

特に多くの回答が集まったのは、「需要が高いスキル」23%(115人)と「自分自身の才能」21.4%(107人)。

データやデジタル技術を活用し、サービスや製品だけでなく企業全体を変革するデジタルトランスフォーメーション(DX)に対応できるスキルは、多くの企業で求められています。

2022年10月、岸田総理が「リスキリング」支援制度を総合政策に盛り込むと表明したこともあり、労働者のスキルアップへの関心が高まっています。

今後、日本国内におけるリスキリングは、企業から従業員への支援だけでなく、個人向けに活発化していくのではないでしょうか。

新しい仕事、または今の仕事の変化に対応する目的で必要なスキルを獲得する(獲得させる)動き

理想的な働き方には「賃金」と「スキル」が必要不可欠

- 「1日7~8時間労働・週5日勤務」の回答者が多数派(38%)

- 理想的な労働日数として最多の回答を得たのは「週4日」(40.8%)

- 今の職場への不満は「給料の低さ・今後の昇給」が多数。51.4%の回答者が転職を検討

2023年6月16日に表明された「新しい資本主義」。

賃金の引き上げや労働者のスキルアップ支援、失業給付や退職金の制度変更で「企業間の労働移動の円滑化」が進めば、転職の心理的・金銭的ハードルは今よりも低くなると考えられます。

最低賃金の改定は今年10月1日以降に適用されますが、非正規雇用だけでなく、正規雇用の労働者にも賃金への不満を持つ層は多いようです。

労働者が理想の働き方を実現できる「労働市場改革」は、まだ始まったばかりと言えるでしょう。