- 保険

- 定期保険

定期保険は無配当?定期保険の配当の有無と保険選びのポイントを紹介!

「定期保険は無配当?」

「無配当定期保険とは?」

保険料を抑えて必要な保障を確保したい人にとって、無配当型は合理的な選択肢になり得ます。

この記事では、無配当・有配当の違いと定期保険の特徴や向いている人をわかりやすく解説していきましょう。

この記事の監修者

-

有岡 直希

有岡 直希ファイナンシャルプランナー

大学卒業後、Webマーケターを経て外資系生命保険会社に転職。 個人のライフプラン・コンサルティングに携わり、顧客のニーズと社会保障制度を加味した論理的な提案に定評あり。 各生命保険商品を徹底的に分析し、価値ある商品の選別と保険の効果を高める活用法を提案します。- <保有資格>

- AFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士

- この記事の編集者

- 最新記事

- グッドカミング編集部

- グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。

- 周囲の結婚が羨ましい!羨ましいと感じた今結婚相談所で婚活をはじめよう! 2026.02.10

- 楽天モバイルは電波が悪い?楽天モバイルの電波の評判と改善策を解説 2026.02.10

- 不動産投資のサブリースとは?仕組みやメリット・デメリットと注意点を解説 2026.02.10

この記事の目次

無配当と有配当の違いと定期保険の基本とは

無配当と有配当の違い

生命保険の配当金とは、保険料の見積もりと実績の差によって生じた剰余金を契約者に還元するお金です。(※1)

生命保険には「有配当」と「無配当」の2つのタイプがあります。

| 無配当保険と有配当保険の比較 | ||

|---|---|---|

| 比較項目 | 無配当保険 | 有配当保険 |

| 配当金 | なし | あり(運用状況により変動) |

| 保険料 | 割安 | やや高め |

| 保障内容 | シンプルでわかりやすい | やや複雑(配当の使い道が選べる) |

| 返戻の期待 | なし(掛け捨てが基本) | 配当の還元がある可能性 |

| リスク | なし(予定通りの保障) | 配当がゼロの年もある |

| 向いている人 | 保障重視・保険料を抑えたい人 | 保障+資産性を求めたい人 |

無配当は配当がない代わりに保険料が割安に設定されていて、有配当は保険会社の運用実績に応じて配当金が支払われる仕組みです。

保障内容が変わらずにコストを抑えたい人には、無配当型が適しています。

まずは配当の有無による違いを理解し、保険の選び方の判断材料にしていきましょう。

※1 参考:一般社団法人 生命保険協会/生命保険の基礎知識

定期保険の基本のしくみ

定期保険は「10年」「20年」「60歳まで」など、あらかじめ決めた一定期間だけ保障を確保できる生命保険です。

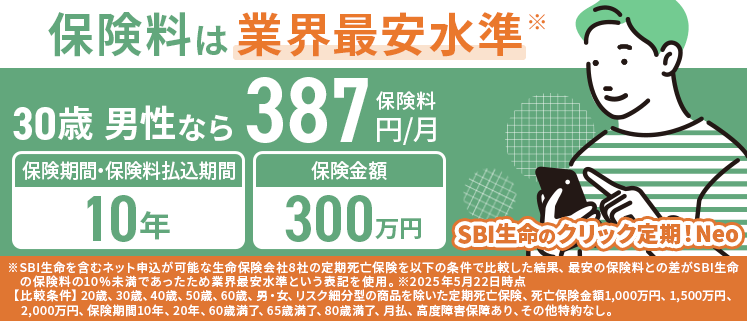

保険料が抑えられる無配当型の定期保険が主流で、配当がない分シンプルで家計にやさしい仕組みとなっています。

「教育費がかかる時期だけ備えたい」「将来的には保障を小さくしたい」など、一定期間だけ大きな保障を持ちたい人にぴったりでしょう。

定期保険の主な利用目的

定期保険は、一時的に大きな保障が必要な人に選ばれる傾向があります。

| 利用目的 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 子どもの教育費の確保 | 万が一に、高校・大学進学までの学費や生活費を遺すため |

| 住宅ローンの備え | ローン返済期間中に万が一があった場合、家族が住み続けられるようにするため |

| 配偶者の生活費支援 | 配偶者が働いていない、または収入が不安定な場合に備えるため |

自分の選択に迷いがある人は、ファイナンシャルプランナーなど専門家に相談するのが安心でしょう。

定期保険(無配当):メリットとデメリット

定期保険(無配当)コスト面のメリット

無配当の定期保険は配当金を出さない代わりに保険料が割安で、保障に特化したシンプルな設計になっています。

同じ保障額でも有配当型より支払総額を抑えられるため、家計に余裕がない人やコストを重視する人におすすめです。

無駄なく保障を確保したい場合は、無配当型の定期保険を検討するのがおすすめでしょう。

定期保険(無配当)の注意点とデメリット

定期保険(無配当)は、保障期間が終了すると保険金は支払われず契約も終了します。

長く保険料を支払っていても、期間満了時に万が一がなければ保険金は受け取れません。

無配当型は途中解約しても返戻金が発生しにくく、お金が戻らない設計が一般的です。

また更新型では更新のたびに保険料が年齢に応じて上昇するため、将来の負担を考えて加入するのが賢明でしょう。

定期保険に加入する前は専門家に相談を

定期保険への加入を考えている人の中には、「自分に合う保障期間や保険金額がわからない」と悩む人も多いです。

保険加入にはファイナンシャルプランナー(FP)など保険の専門家に相談するのがおすすめ。

ライフプランに合った保障を選ぶためにも、専門家のアドバイスを取り入れ、自分の目的や家族構成に合う定期保険を見つけましょう。

定期保険(無配当)が向いている人

短期間の保障を重視したい人

定期保険(無配当)は、一定期間だけ保障を確保したい人に適した保険です。

| 一定期間だけ保障を確保したい人の例 | |

|---|---|

| 状況 | 保障が必要な理由 |

| 子育て中の家庭 | 子どもが独立するまでの生活費や教育費をカバーするため |

| 住宅ローン返済中 | ローン残債がある間に遺族の負担を避けるため |

| 転職・独立直後 | 収入が安定するまでの保障を最小限のコストで確保するため |

| 配偶者の定年前 | 収入源がある期間だけ万が一に備えたいから |

たとえば子どもが成人するまでの間や住宅ローンの返済期間中など、期間を限定して備えたい人におすすめ。

配当金がない分保険料が抑えられるので、短期間の保障ニーズに対してムダを省いた合理的な選択ができるでしょう。

家計の負担を抑えたい人

無配当の定期保険は、保険料を節約したい人にぴったりです。

配当が付かない代わりに、保険本来の保障機能に特化しているため余計なコストがかかりません。

万が一に備えるための保障を割安な保険料で確保できるため、家計に負担をかけず必要な保障だけを備えたい人に向いているでしょう。

働き方やライフスタイルに変化がある人

定期保険(無配当)は、働き方やライフスタイルが変わりやすい人にも柔軟に対応します。

| 柔軟に対応しやすい理由 | |

| ● 保険期間を必要な年数に絞れる ● ライフイベントに合わせて見直ししやすい ● 無配当型は保険料の仕組みがシンプルなので、変更も把握しやすい |

|

転職や独立で収入が一時的に不安定になっても、低コストで保障を維持できる点が安心です。

生活の変化に合わせて保険を見直しやすく、無理のない範囲で続けられるでしょう。

無配当定期保険と他の保険商品との違い

終身保険と定期保険(無配当)の比較

終身保険は一生涯の保障が続く保険で、資産形成の要素も含まれます。

| 定期保険と終身保障保険の比較 | ||

|---|---|---|

| 比較項目 | 定期保険 | 終身保険 |

| 保障期間 | 一定期間(10年・20年など) | 一生涯 |

| 保険金支払い | 保険期間中に死亡すると一括で支払われる | いつ亡くなっても必ず支払われる |

| 保険料 | 割安(掛け捨て型) | 高め(貯蓄型) |

| 解約返戻金 | 基本的になし | あり(契約年数により増加) |

| 主な目的 | 教育費や住宅ローンなど一時的な備え | 葬儀代・相続・一生の備え |

| 保険料の変動 | 更新型は年齢とともに上がる | 契約時に決定、ずっと一定 |

| 向いている人 | 子育て世代・期間限定で備えたい人 | 一生涯の安心を得たい人 |

定期保険は「一定期間の保障」・終身保険は「一生涯の保障」が受けられる保険です。

終身保険は解約返戻金がありますが、定期保険(無配当)は解約返戻金や満期金がありません。

それぞれの特徴を理解し、自分に合った保障期間と保険タイプを選ぶのが大切でしょう。

収入保障保険と定期保険(無配当)の比較

収入保障保険は、被保険者が死亡した後に月々の給付金が支払われるタイプの保険です。

| 定期保険と収入保障保険の比較 | ||

|---|---|---|

| 比較項目 | 定期保険 | 収入保障保険 |

| 保障期間 | 一定期間(10年・20年など) | 一定期間(60歳・65歳までなど) |

| 保険金支払い | 死亡時に一括で支払われる | 毎月一定額を年金形式で受け取る |

| 保険料 | 割安(掛け捨て型) | 定期保険よりさらに割安 |

| 解約返戻金 | 基本的になし | 基本的になし |

| 主な目的 | 教育費や住宅ローンなど一時的な備え | 家族の生活費を一定期間支える |

| 保険料の変動 | 更新型は年齢とともに上がる | 契約時に決定、一定 |

| 向いている人 | 子育て世代・期間限定で備えたい人 | 遺された家族の生活を安定させたい人 |

一括で保険金が出る無配当定期保険とは支払い方法が大きく異なります。

保険期間内の死亡時にまとまったお金を遺族に残したいなら定期保険・収入の補填を目的にするなら収入保障保険が向いています。

死亡時の保障を目的になると使い方や設計が異なり、自分や家族にとって使いやすい形式を考慮して選んでいきましょう。

医療保険と定期保険(無配当)の比較

医療保険は、入院や手術をした際に給付金を受け取れる保障を目的とした保険です。

| 定期保険と医療保険の比較 | ||

|---|---|---|

| 比較項目 | 定期保険 | 医療保険 |

| 保障期間 | 一定期間(10年・20年など) | 定期型または終身型 |

| 保障対象 | 死亡 | 入院・手術などの医療費 |

| 受取内容 | 死亡時に一括支給 | 入院日額・手術給付など |

| 保険料 | 割安(掛け捨て) | 保障内容により変動 |

| 解約返戻金 | 基本的になし | タイプによりあり・なし両方 |

| 主な目的 | 遺族への備え | 治療費・入院費の負担軽減 |

| 保険料の変動 | 更新型は上昇しやすい | 終身型は一定/定期型は上昇 |

| 向いている人 | 子育て世代・家計を支える立場 | 医療費に不安がある人 |

定期保険は「死亡時の保障」医療保険は「生きている間の医療費補償」と、役割が全く異なる生活を支えるうえで重要な備えです。

定期保険と医療保険は片方だけでなく役割に応じて組み合わせられると、目的に応じた効果的な保障を実現できます。

定期保険と医療保険の保障の内容と期間を分けて設計すれば、必要な保障をムダなく持てるでしょう。

無配当定期保険を選ぶポイント

定期保険(無配当)はライフイベントに合わせて期間を設定

定期保険(無配当)は、人生の節目に合わせて保障期間を設定すると効果的です。

結婚 / 出産 / 住宅購入 / ローン返済 / 定年 など

・子どもが社会人になるまで (例:15年)

・住宅ローンが終わるまで (例:25年)

・配偶者が定年退職するまで (例:20年)など

教育費や住宅ローンなど支出が大きい時期に万が一が起きると、家計への影響は深刻です。

定期保険(無配当)なら必要な期間だけ保障を確保できるため、効率的にリスクに備えられるでしょう。

定期保険(無配当)は保険期間と保障額のバランスが重要

定期保険(無配当)は、保険期間が長くなるほど安心感は増しますが、年齢に比例して保険料も高くなりやすい特徴があります。

短期間であれば大きな保障を確保しやすい反面、期間が長くなると保険料負担とのバランスに注意が必要です。

無配当型は、配当がない分保障のみに特化しており費用対効果を重視した設計が求められます。

① ライフイベントから「いつまで保障が必要か」を見積もる

② 必要保障額と期間をセットで考える

③ 長期的に見て保険が続くかをチェック

定期保険(無配当)は、今と将来の家計状況を踏まえ、無理のない保障期間と保障額のバランスを見極めましょう。

定期保険(無配当)の見直しや更新時の注意点

定期保険(無配当)は更新のたびに年齢に応じて保険料が上がりやすくなるため、更新前に内容をしっかり見直すのが大切です。

保障額や保険期間が今のライフスタイルに合っているかを確認し、不要な保障を省いて保険料を抑えるのがおすすめ。

保険の見直しはファイナンシャルプランナー(FP)など専門家に相談すると、自分に必要な保障をムダなく整理しやすくなるでしょう。

定期保険は一般的に無配当

定期保険は一般的に無配当が主流で、保障内容をシンプルにしたい人や保険料を抑えたい人に適した商品です。

配当がない分、保険料が安く設定されており短期間の保障ニーズに応えやすくなっています。

定期保険(無配当)の保障額・期間・保険料のバランスをよく考えて、納得のいく保険設計を進めましょう。