- 保険

- 定期保険

定期保険と養老保険の違いを比較!定期保険と養老保険の目的別ポイント

「定期保険と養老保険の違いは?」

「定期保険と養老保険の比較が知りたい!」

保険の加入を検討している人の中には、「定期保険と養老保険の違い」が知りたい人も少なくありません。

この記事では、定期保険と養老保険の特徴や自分に合った組み合わせを見つけるための選び方も紹介していきましょう。

この記事の監修者

-

有岡 直希

有岡 直希ファイナンシャルプランナー

大学卒業後、Webマーケターを経て外資系生命保険会社に転職。 個人のライフプラン・コンサルティングに携わり、顧客のニーズと社会保障制度を加味した論理的な提案に定評あり。 各生命保険商品を徹底的に分析し、価値ある商品の選別と保険の効果を高める活用法を提案します。- <保有資格>

- AFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士

- この記事の編集者

- 最新記事

- グッドカミング編集部

- グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。

- 未経験でも年収交渉は可能?面接で失敗しない伝え方と成功させるための準備 2026.02.24

- 保護中: 12星座別 2026年3月の運勢【占いの館 千里眼】桂(かつら)先生月間連載 2026.02.24

- 定期保険は年末調整で控除できる?控除を受ける流れを初心者向けに解説! 2026.02.20

この記事の目次

定期保険と養老保険の違いを理解するための基本知識

定期保険の基本のしくみをチェック

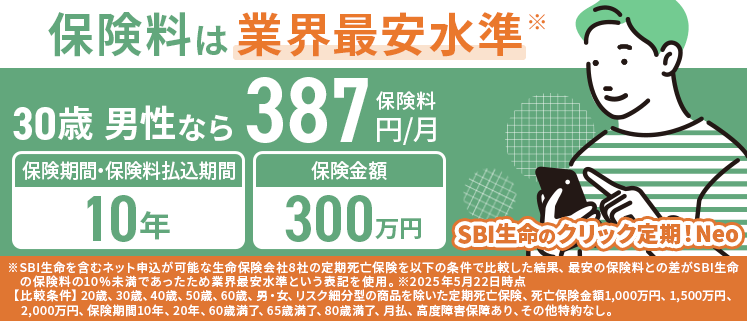

定期保険は「10年」「20年」「60歳まで」など、あらかじめ決めた一定期間だけ保障を確保する生命保険です。

保険期間中に死亡または高度障害状態になると、あらかじめ定めた保険金が受け取れます。

「特定の時期だけ備えたい」「将来は保障を縮小したい」など、必要に応じて大きな保障を持ちたい人のニーズにぴったりでしょう。

養老保険の特徴と仕組み

養老保険は、万が一の保障と将来の貯蓄の両方を1つで備えられる生命保険です。

掛け捨ての定期保険とは異なり、死亡保障もありつつ満期を迎えるとお金が戻ってくるのが特徴になります。

「保障」と「貯金」をバランスよく考えたい人にとって、養老保険は選択肢の1つとして検討するべきでしょう。

目的に合わせて組み合わせるのが最適

保険は「一方を選ぶ」よりも、目的に応じて組み合わせるのがより合理的な選択です。

定期保険で子どもの独立や定年退職までの死亡保障を厚くして、養老保険で老後の資産形成をする活用法がおすすめ。

保障が必要な期間・目的・金額を明確に分けて保険を設計すると、必要な保障を無駄なく持てるでしょう。

▼保険の判断にはFPに相談が◎

「保険をどれだけ持つか」は個人で判断するのが難しいため、ファイナンシャルプランナー(FP)など専門家への相談するのが得策です。

プロの視点でライフプランを分析してもらうと、自分に合った保障額や保険の組み合わせを無理なく実現できます。

保険の内容に迷ったら、一人で抱え込まずに相談できると「自分に合う損しない保険選び」ができるでしょう。

定期保険と養老保険の違い:保障内容と保険料の違い

定期保険と養老保険の違い:保障期間と内容

定期保険と養老保険は死亡時に保険金を受け取れる仕組みですが、保障期間や内容に明確な違いがあります。

| 項目 | 定期保険 | 養老保険 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 死亡保障 | 死亡保障+貯蓄 |

| 保険期間 | 一定期間 | 一定期間 |

| 保険金の受取 | 死亡時のみ | 死亡時または満期時 |

定期保険は「一定期間だけ保障」、養老保険は「保障と貯蓄の両立」が特徴です。

保障の柔軟性を重視するなら定期保険、将来の受け取りも視野に入れるなら養老保険が向いているでしょう。

定期保険と養老保険の違い:保険料と支払い方法

定期保険と養老保険の保険料・支払い方法の違いは、下記の通りでした。

| 項目 | 定期保険 | 養老保険 |

|---|---|---|

| 保険料 | 安い | 高い |

| 支払い 方法 |

主に月払い | 月払い・一時払い・全期前納など多様 |

定期保険は一定期間の保障を低コストで確保できますが、養老保険は満期金がある分保険料が高くなっています。

支払い方法も異なり定期保険は基本的に月払いが中心ですが、養老保険では一括払いや全期前納など柔軟な選択が可能です。

定期保険や養老保険の保険料と支払い方法は、保険料の支払総額やライフプランに合わせて自分に合う方法を検討していきましょう。

定期保険と養老保険の違い:保障額の設定と目的

定期保険と養老保険の保障額の設定と目的の違いは、下記の通りでした。

| 項目 | 定期保険 | 養老保険 |

|---|---|---|

| 保障額の設定 | 万が一に備える金額 | 将来使う金額に合わせて設計 |

| 主な目的 | 万が一の死亡に備える | 死亡保障と貯蓄を両立させる |

定期保険は「備える」、養老保険は「積み立てる」と目的が異なるため、自分の必要性に応じた設計が重要です。

定期保険は「万が一の保障」養老保険は「満期後の資金計画」を基準に、自分に合う保険を選びましょう。

定期保険と養老保険の違い:解約返戻金

定期保険の解約返戻金の有無

定期保険は保障に特化しており基本的に掛け捨て型で、解約返戻金が発生しないのが一般的になります。

定期保険への加入は「万が一に備えた一定期間の大きな保障が欲しい」など、保険の本来の目的を理解して契約するのが得策でしょう。

養老保険の解約返戻金の有無

養老保険には解約返戻金が基本的に用意されていて、契約期間中に途中解約しても一定の金額が戻ってくる仕組みです。

満期まで継続すれば契約時に定めた満期金を受け取れるので、長期的に続ける意識が大切。

損を避けるためにも、養老保険を選ぶ人は「解約せず満期まで持つ前提」で加入するのが基本でしょう。

定期保険と養老保険の違い:向いている人

定期保険が向いている人

定期保険は保険料を抑えつつ一定期間の死亡保障を確保したい人向きです。

子どもの成長期や住宅ローン返済中など、一時的に大きな保障が必要な時期に最適。

シンプルな仕組みで必要な保障を的確に準備できるため、一時的なリスクに備えたい人は定期保険を検討していきましょう。

養老保険が向いている人

養老保険は、保障と同時に貯蓄をしたい人向きです。

養老保険には満期金があるため、老後資金や子どもの教育費の準備にも役立ちます。

計画的にお金をためながら万が一への備えも確保できるので、貯蓄性と保障を両立させたいなら養老保険を候補に入れましょう。

保険は組み合わせるのも◎

定期保険は「10年」「20年」「60歳まで」など、保険期間があらかじめ決まっている掛け捨て型の生命保険です。

養老保険は一定期間中の死亡保障に加えて、満期まで生存すれば満期金も受け取れる貯蓄型の保険になっています。

定期保険と養老保険は、下記を参考に自分の目的に合った保障を見極めるのがおすすめ。

| 定期保険と養老保険の比較 | ||

|---|---|---|

| 比較項目 | 定期保険 | 養老保険 |

| 保障期間 | 一定期間(10年・20年など) | 一定期間(10年・20年など) |

| 保険金支払い | 死亡時のみ支払われる | 死亡時または満期時に支払われる |

| 保険料 | 割安(掛け捨て型) | 高め(貯蓄型) |

| 解約返戻金 | 基本的になし | あり(満期前でも一部返戻あり) |

| 主な目的 | 死亡リスクへの備え | 保障+将来の資金準備 |

| 保険料の変動 | 更新型は年齢とともに上がる | 契約時に決定、一定 |

| 向いている人 | 家計を圧迫せず備えたい人 | 満期金も受け取りたい人 |

◆ 定期保険 + 養老保険

・定期保険の役割

⇒ 子供の独立など期間限定で保障を手厚くする

・養老保険の役割

⇒ 満期金で将来の資金を積み立てる

一方だけではなく「定期保険」「養老保険」の役割を理解して上手に組み合わせると、家族と将来に安心を備えられるでしょう。

定期保険と養老保険の違い:保険選びに失敗しないためのポイント

ライフプランに合った設計を意識

保険を選ぶには、自分や家族のライフプランと連動した設計を意識する必要があります。

・結婚

・出産

・転職

・住宅購入 など

期間や保障額を過不足なく設計すれば保険料の負担も適切に抑えられるので、将来設計を整理し必要な保障していきましょう。

将来の資金計画と連動させる

保険は万が一のリスクに備える手段であると同時に、将来の資金計画にも大きく関わります。

保障内容や保険料は毎月の支出に影響するため、家計の中で無理なく続けられるかを見極めが必要。

教育資金や老後資金など将来必要となる費用を見据えて保険を設計すれば、保障と資金準備の両立が可能です。

短期的な保険料の負担だけでなく、長期的な視点で「保険に加入する目的」を明確にするのが大切です。

専門家に相談する

保険は一度加入したら終わりではなく、定期的な見直しが欠かせません。

保障内容や金額の調整を迷う人は、ファイナンシャルプランナーなど専門家に相談するのが安心です。

第三者の視点を入れるとより的確なプランニングが可能になるので、不安を感じる人は専門家にアドバイスを求めましょう。

定期保険と養老保険の違い:まとめ

定期保険は低コストでシンプルな保障・養老保険は貯蓄性と将来の資金確保と、死亡保障を持ちながら異なる特長を備えています。

ライフプランや家族構成に応じて定期保険と養老保険の比較をして活用すると、保険の効果を最大限に活かせます。

まずは自分の必要な保障を明確にし、納得できる保険選びを進めていきましょう。