- 保険

- 収入保障保険

年末調整で収入保障保険の生命保険料控除される?申告方法と控除の受け方

収入保障保険は年末調整で控除される?

年末調整で控除される方法は?

収入保障保険は、家計を維持する人の万一の事態があれば、定期的に給付金を受け取れる魅力的な保険です。

収入保障保険は「一般生命保険料」に該当し、年末調整で適切に手続きして申告すれば、所得税・住民税の負担を軽減できます。

この記事では、収入保障保険の仕組みから控除額の計算方法、申告方法、税務上の扱いについて解説していきましょう。

- この記事の編集者

- 最新記事

- グッドカミング編集部

- グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。

- オーネットは気持ち悪い?オーネットの気持ち悪いといわれる評判を徹底解説 2026.01.09

- 犬の抗がん剤治療の費用はどれくらい?ペット保険は使える?万一への備え方 2026.01.09

- オーネットにサクラはいる?サクラがいるのかオーネットの実態を徹底調査! 2026.01.08

この記事の目次

年末調整に必須の知識!収入保障保険とは

収入保障保険の基本的な仕組み

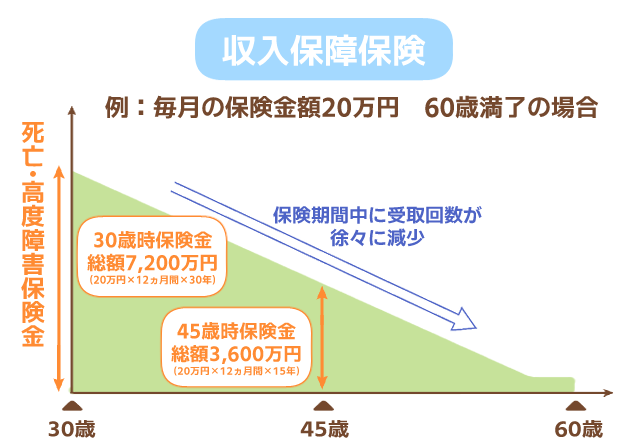

収入保障保険は、被保険者が死亡または高度障害となった際に、毎月給付金を受け取れる仕組みです。

満期とは保障が終了する時点を指し、以下のようなライフステージの変化に合わせて設定される傾向があります。

● 子供の独立まで

● 被保険者の定年退職まで

● 配偶者が65歳になるまで

保障期間中は分割された保険金を定期的に受け取れる設計になっており、満期が来ると保障が自動的に終了。

保障期間が終わると万一の事態が起きても、新たな契約に切り替えない限り給付金は受け取れません。

将来の生活設計を考え、満期のタイミングと満期後の対応を早めに準備しておきましょう。

収入保障保険の税務上の扱い

収入保障保険は死亡保障が中心であり、税務上は「生命保険」の一種。

生命保険料控除の対象として年末調整や確定申告によって所得控除を受ければ、所得税や住民税の負担を減らせます。

年末調整で控除を受けるには、所定の書類を作成して保険会社から届く控除証明書を添付し、勤務先の担当者へ提出しましょう。

対象期間内に支払った保険料のみが控除されるため、払込時期にも注意が必要です。

年末調整における収入保障保険の区分

収入保障保険は一般生命保険料控除

年末調整では、支払った生命保険料の一部を所得控除として計上でき、所得控除には以下の3つの区分があります。

● 介護医療保険料控除

● 個人年金保険料控除

区分は保険の種類で決まっており、最大4万円(新契約)または5万円(旧契約)まで控除可能です。

収入保障保険は、控除区分では「一般生命保険料」に該当。

同じ一般生命保険料の控除枠に他の契約があると合算となり、合計額に応じて控除額が決まります。

重複申告を避けるためにも、契約内容や証明書の記載内容をしっかり確認しましょう。

収入保障保険の控除額の計算方法

✅ 住民税の控除上限額

所得税の控除上限額

新制度(平成24年1月以降契約)の一般生命保険料控除は、年間の支払額に応じて以下のとおり最高4万円が控除されます。

| 年間払込保険料 | 控除額 |

|---|---|

| 2万円以下 | 払込保険料全額 |

| 2万円超4万円以下 | 払込保険料×1/2+1万円 |

| 4万円超8万円以下 | 払込保険料×1/4+2万円 |

| 8万円超 | 4万円(上限) |

旧制度(平成23年12月以前契約)においては、上限を5万円として以下のとおり控除可能。

| 年間払込保険料 | 控除額 |

|---|---|

| 2万5,000円以下 | 払込保険料全額 |

| 2万5,000円超5万円以下 | 払込保険料×1/2+1万2,500円 |

| 5万円超10万円以下 | 払込保険料×1/4+2万5,000円 |

| 10万円超 | 5万円(上限) |

住民税の控除上限額

新制度(平成24年1月以降契約)の一般生命保険料控除は、年間の支払額に応じて以下のとおり最高2万8,000円が控除されます。

| 年間払込保険料 | 控除額 |

|---|---|

| 1万2,000円以下 | 払込保険料全額 |

| 1万2,000円超3万2,000円以下 | 払込保険料×1/2+6,000円 |

| 3万2,000万円超5万6,000円以下 | 払込保険料×1/4+1万4,000円 |

| 5万6,000円超 | 2万8,000円(上限) |

旧制度(平成23年12月以前契約)では、上限を3万5,000円として以下のとおり控除可能です。

| 年間払込保険料 | 控除額 |

|---|---|

| 1万5,000円以下 | 払込保険料全額 |

| 1万5,000円超4万円以下 | 払込保険料×1/2+7,500円 |

| 4万円超7万円以下 | 払込保険料×1/4+1万7,500円 |

| 7万円超 | 3万5,000円(上限) |

年末調整で生命保険料控除を受ける条件

✅ 対象となる保険商品の種類と内容

✅ 個人契約かどうかの確認ポイント

契約者・被保険者・受取人組み合わせ

収入保障保険が年末調整で生命保険料控除を受けるには、保険金受取人が以下のいずれかである必要があります。

● その配偶者

● その6親等以内の血族

● その3親等以内の姻族

上記以外は控除対象外になるため、申告前に契約内容をよく確認しておきましょう。

契約名義が自分以外の家族になっていると、たとえ実際に保険料を負担していても、控除の対象外となる可能性があるので注意が必要です。

対象となる保険商品の種類と内容

一般生命保険料控除の対象となる収入保障保険は、死亡時に一定期間にわたって給付金が支払われる仕組みである必要があります。

商品名に「収入保障」と記載されていても、契約内容によって区分が異なる場合も。

特に特約で付けられている保障は主契約かどうかで控除区分が変わるため、保険会社に確認しておくと安心です。

個人契約かどうかの確認ポイント

収入保障保険を控除対象とするには、契約が個人名義である必要があります。

会社契約の団体保険や福利厚生として提供される保険は対象外となるため、注意が必要です。

給与から保険料が天引きされていても、契約者が自分本人でなければ控除を受けられません。

控除を申請する前に、契約書の名義欄に自分の名前があるかを確認しておきましょう。

収入保障保険の年末調整での申告方法

保険会社から届く「控除証明書」活用

毎年10月〜11月頃に、保険会社から「生命保険料控除証明書」が送付されます。

契約内容や支払金額、契約者名などが記載されており、年末調整での申告に必須。

届いたらすぐに内容を確認し、提出書類に添付する準備を進めておきましょう。

年末調整書類の記入手順と注意点

年末調整では、「給与所得者の保険料控除申告書」に必要情報を記入します。

収入保障保険であれば、「一般生命保険料」の欄に証明書の内容を正確に反映させましょう。

誤った区分で記入すると控除が適用されない恐れもあるため、契約名義、払込金額、保険期間などを正確に記載してください。

証明書を紛失した場合の再発行方法

控除証明書を紛失したら、早急に保険会社へ再発行の手続きを申し込みましょう。

再発行には数日〜1週間程度かかるケースもあるため、年末調整の提出期限を考慮した早めの申し込みが大切。

多くの場合、保険会社のWebサイトや電話窓口で申請できます。

収入保障保険の確定申告での取り扱い

年末調整を受けられなかった人の対応

年末調整を受けられなかったとしても、確定申告によって保険料控除を申請できます。

転職や退職、パート・アルバイトなどで年末調整の対象外となったら、確定申告で控除申請をしましょう。

提出時期は翌年の2月中旬〜3月中旬で、年末調整と同様に保険料控除証明書の提出も必要。

申告書類は税務署で配布されるほか、国税庁のe-Taxでも作成・提出可能です。

提出後に税金が還付されるケースでは、通常1ヶ月〜1ヶ月半程度で指定口座に振り込まれます。

フリーランスや個人事業主の控除申告

フリーランスや個人事業主として働く方は年末調整の対象外であるため、毎年確定申告で保険料控除をする必要があります。

収入保障保険の保険料も、一般生命保険料控除の一部として申告可能。

控除証明書の原本を添付し、第一表と第二表に必要事項を記入します。

記入ミスを防ぐために、税務署や税理士に相談すると安心でしょう。

医療費控除や他の控除との併用に注意

収入保障保険の控除に加え、医療費控除や住宅ローン控除などを併用するならば、申告順序や控除限度額に注意が必要です。

控除額には上限があるため、すべての控除が満額で反映されるとは限りません。

特に生命保険料控除は区分ごとに合算されるため、他の契約との重複にも気を配りましょう。

確定申告書作成コーナーを利用すると、自動で計算・分類されるため入力ミスが減らせます。

控除の取りこぼしを防ぐには、すべての契約書・証明書を一括で確認してから作成に取りかかるのが理想です。

年末調整で収入保障保険の保険料は控除される?:まとめ

収入保障保険は、被保険者の死亡・高度障害時に毎月給付金を受け取れる仕組みを持ち、生命保険料控除の対象です。

契約内容や支払い状況によって控除可否や分類が変わるため、証明書の確認と適切な申告が欠かせません。

年末調整では控除証明書を申告書に添付し、フリーランスや退職者は確定申告で控除を受けられます。

保険の仕組みと税制の両面を正しく理解し、抜け漏れやムダのない手続きを心がけましょう。