- アンケート調査

育児・介護と仕事、どちらを優先したい?家庭と働き方に関するアンケート

2023年6月19日(月)、厚生労働省の「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」による報告書がまとめられました。

出産(育児)や介護、家事に費やす時間は、国際的に見ても女性に偏りがあるのが現状です。

少子高齢化に伴う労働力不足が進む中、育児や介護に従事する人々の能力を活かし、長期的なキャリア形成を支援する取り組みが求められています。

参考:今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会|厚生労働省

では、育児や介護を担いながら働くためには、どのような対策が必要なのでしょうか。

今回は、「出産・育児」「介護」と仕事の両立、さらには働き方改革の影響についてアンケート調査を実施しました。

概要:育児・介護と仕事の両立に関するアンケート

有効回答数:300人

調査対象:日本在住の18歳以上の男女

調査実施日:2023/7/3~2023/7/5

調査方法:インターネットによる任意調査

- この記事の編集者

- 最新記事

- グッドカミング編集部

- グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。

- LINEポケットマネーとは?LINEでお金を借りる方法を知り賢く活用しよう 2025.09.01

- 任意整理でエポスカードはどうなる?任意整理するか悩んだら早めの対処がカギ 2025.04.23

- 債務整理をするのはクズじゃない!債務整理の正しい知識と前向きな考え方 2025.04.23

この記事の目次

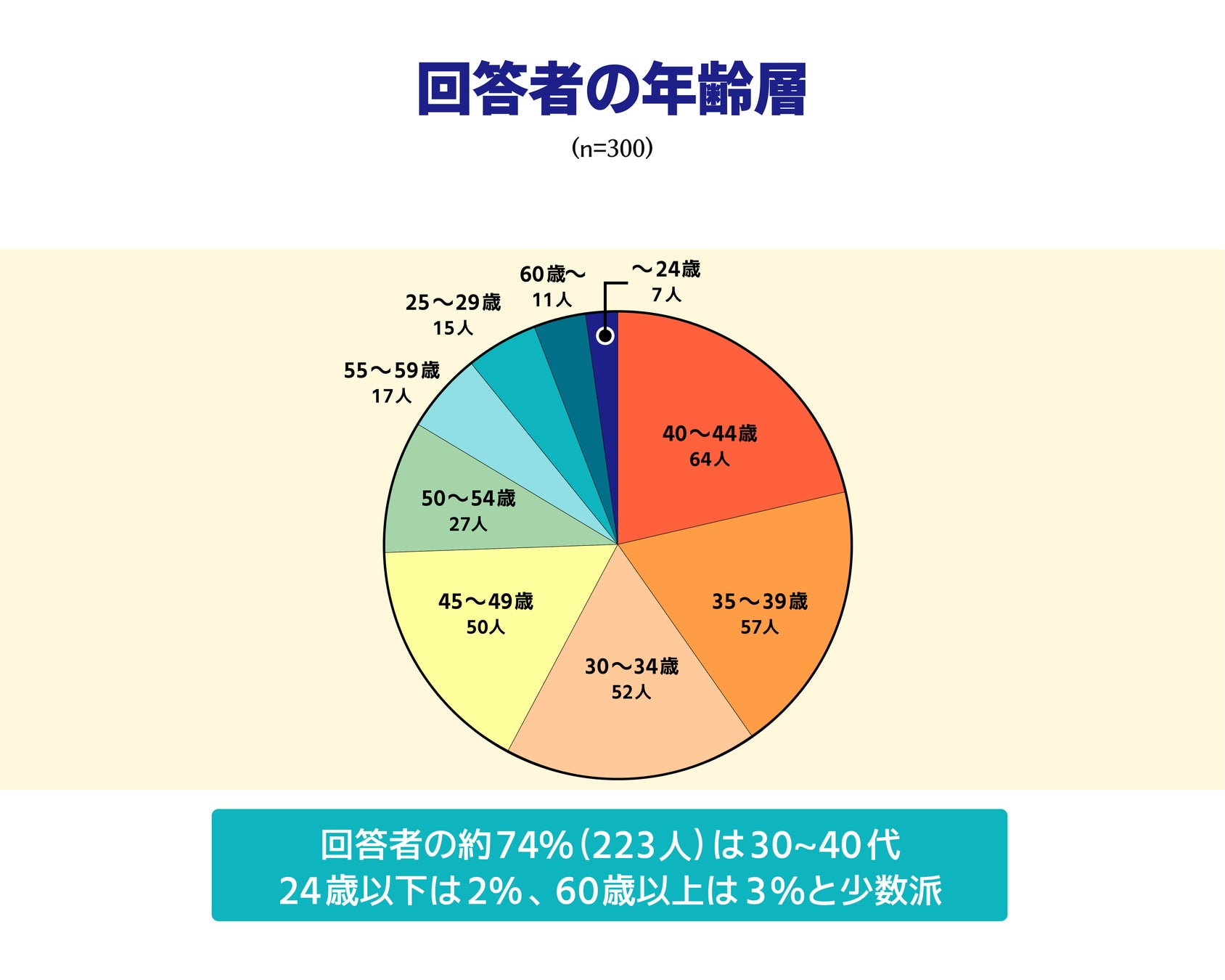

回答者の属性は30~40代が7割超え

今回の調査に回答した300人のうち、30代が109人(36.3%)、40代が114人(38.0%)となりました。

回答者の7割以上を30代・40代が占めており、育児や介護に関わることの多い年代であると言えるでしょう。

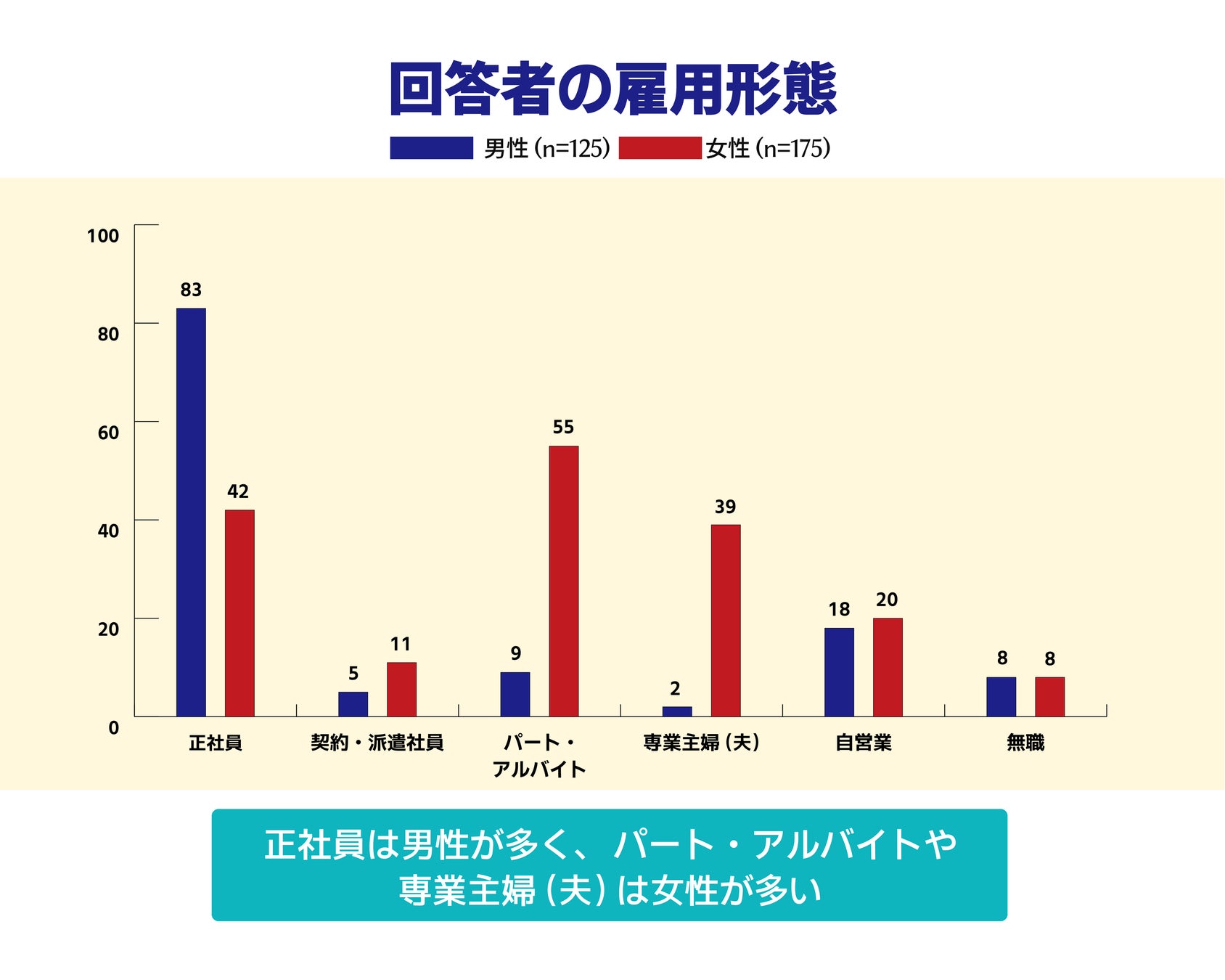

男性は正社員雇用、女性は非正規雇用が過半数

かつて、日本の女性の労働力率は、出産を機に大きく減少する「M字カーブ」を描いていました。

2023年現在では、正社員雇用率が25~29歳で上昇した後に下降する「L字カーブ」の傾向が見られ、次第に非正規雇用で働く女性の割合が増えています。

アンケート結果を見ると、男性の正社員は125人中83人(66.4%)、女性の正社員は175人中42人(24.0%)と、大きな開きがあることが分かりました。

特に専業主婦(夫)の割合に顕著な差が見られ、女性は39人(22.3%)に対し、男性は2人(1.6%)にとどまっています。

また、非正規雇用の割合は女性の方が高く、女性回答者66人(37.7%)が契約・派遣社員、またはパート・アルバイトとして働いていました。

性別によって雇用形態の割合に大きな差があるのが、アンケート結果からも見てとれます。

育児を担っている割合は女性が圧倒的に多い

2023年現在、育児・家事に携わっている回答者の割合についても質問しました。

「育児をしている」と回答したのは男性48人(38.4%)、女性96人(54.9%)でした。

女性回答者の過半数が現在も育児に関わっているのが分かります。

一方、介護に関しては男女の割合が逆転し、男性25人(20%)、女性28人(16%)という結果になりました。

本人ではなく、配偶者や親・子ども・親戚などの家族が育児・家事を担っていると回答したのは男性21人(16.8%)、女性16人(9.1%)でした。

特に顕著な性差が見られるのは育児で、その他の項目では育児ほどの男女差は見られませんでした。

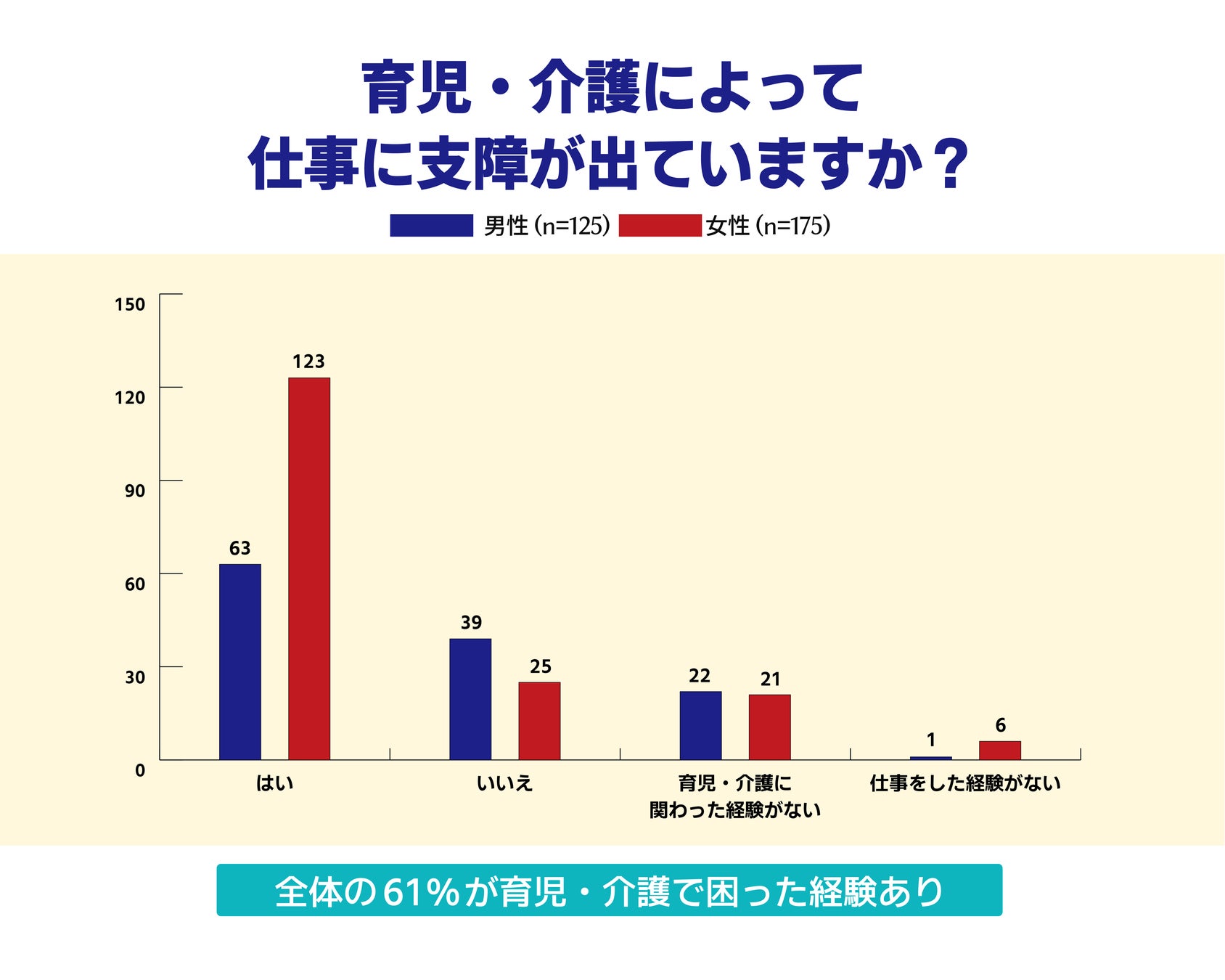

多くの人が育児・介護で仕事に支障をきたしている

現在・過去を問わず、育児や介護が仕事に支障を与えたかどうかを尋ねました。

「はい(支障があった)」と回答したのは男性63人(50.4%)、女性123人(70.2%)でした。

男女で割合に差はあるものの、全体の約61%が育児や介護による仕事への影響を実感していると分かります。

「育児・介護」より「仕事」を増やしたい女性が多い

「仕事」「育児・介護」にかける時間(現在、過去を問わない)を比べて、どちらを増やしたいと思っているか質問しました。

「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」(厚生労働省)の調査結果と同様に、女性は仕事にかける時間を増やしたいと考える人が多数を占めていました。

一方で、育児・介護の時間を増やしたいと考える割合は男性の方がやや高く、男性31.2%、女性22.3%という結果になりました。

また、男性27.2%、女性19.4%は、仕事と育児・介護の時間を「どちらも減らしたい」と回答しています。

「仕事をしていない」と回答した割合は男性4.8%、女性12.6%でした。

この結果には、雇用形態の項目でも見られた専業主婦(夫)の割合が影響していると考えられます。

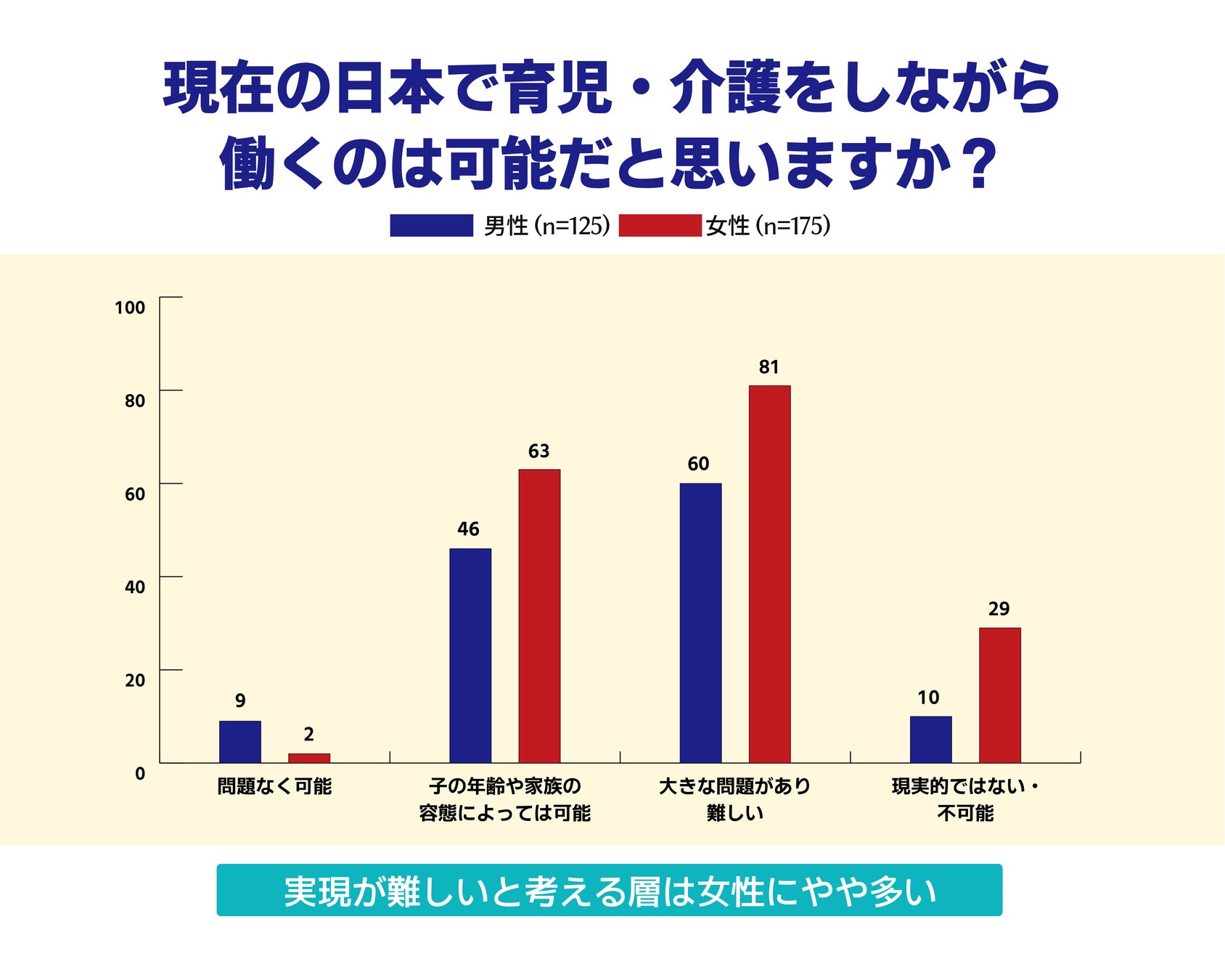

育児・介護と仕事の両立は無条件では不可能とする声が多数

2023年現在の日本は「育児・介護をしながら働ける環境だ」と考えている回答者の割合について調査しました。

「現実的ではない・不可能」と回答したのは男性10人(8%)、女性29人(16.6%)に対して、「問題なく可能」としたのが男性9人(7.2%)、女性2人(1.1%)。

育児・介護と仕事に強く困難を感じている層は女性に多いのが分かります。

他の回答割合に性差は少なく、289人(96.3%)が無条件での両立は難しいと回答しました。

多くの女性は働き方の選択肢を求めている

育児(出産)や介護によって、離職や正規雇用(フルタイム)から非正規雇用(パートタイム)への転換を余儀なくされる労働者は数多いです。

育児休業・介護休業によってキャリアが途絶える現状について、回答者の意見を調査しました。

最も多かったのは「本人に選択権があるべき」とする回答で、男性57人(45.6%)、女性102人(58.2%)でした。

一方で、男性の回答者が女性よりも多かったのは「育児・介護によって働き方を変えない方が良い」とする意見で、16人(12%)。同じ回答を選んだ女性は10人(5.7%)にとどまりました。

厚生労働省の調査によると、育児休業の取得率は男女ともに増加傾向にありますが、2021年度では女性85.1%に対し、男性は14.0%と、依然として男性の取得率は低いのが現状です。

選択権を求める回答が多数を占めましたが、「なるべく同じように働き続けたい」のか「自分でできる働き方を選びたい」のかについては、現時点で男女に差があると考えられます。

仕事との両立に必要とされているのは「多様な働き方」

育児・介護と仕事の両立に向けて必要だと思う施策・働きかけについて、8つの選択肢を設定し、回答を集めました。

男性の回答は比較的分散していますが、男女ともに多数派だったのは「多様な働き方の選択肢」(男女計92人、30.6%)でした。

状況に応じた働き方の選択は、育児・介護の負担と合わせて、無理のない範囲で労働力を活かすために必要不可欠だと言えます。

給料水準の改善や長時間労働の防止など、働き方改革で提唱された施策を必要とする労働者も少なくありません。

働き方改革で良い影響を受けた労働者は少ない

2019年4月1日に施行された「働き方改革」は、長時間労働の是正や正規雇用・非正規雇用の格差解消などを目的とした取り組みです。

働き方改革の目的には、育児や介護との両立を含めた労働者のニーズに合わせた柔軟な働き方・環境づくりも掲げられていました。

では、育児・介護を含めたプライベートと仕事のバランスや労働環境は、働き方改革によって改善されているのでしょうか。

「労働環境に良い変化があった」と回答したのは63人(21%)にとどまりました。

一方で、働き方改革による変化を実感できていないと回答した人は212人(70.6%)と、大多数を占めています。

育児・介護と仕事を両立できる環境づくりは、労働者の視点から見るとまだ十分に整っているとは言えないのが現状です。

育児・介護と仕事の両立=労働力の定着

- 育児・介護と仕事の両立に困難を感じる人は約61%

- 「働き方改革」の良い効果を実感したのは21%

- 多様な働き方の選択肢を求める層が最多(30.6%)

「ワークライフバランスの向上」や「同一労働同一賃金」など、労働環境の改善が掲げられる昨今。

従来の雇用形態を前提とした働き方や育児・介護に関する負担、キャリアへの影響の大きさなど、育児・介護と仕事の両立を阻む課題は依然として多く存在します。

育児・介護と仕事の両立に求められる施策の例

✅テレワーク

✅時短勤務、フレックスタイム制の導入

✅キッズスペース・社内保育所の設置

✅ベビーシッター・デイサービス・在宅介護サービスの利用補助

これらの施策は一見すると労働者側のメリットが大きいように感じられますが、育児・介護の都合による離職を防ぐことで、労働力の定着やモチベーションの向上につながります。

国全体だけでなく、企業にとっても育児・介護と仕事の両立を支援するメリットは大きいと言えるでしょう。